インタビュー

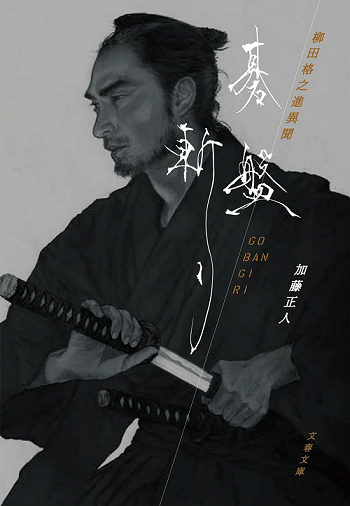

原作ものが多い日本映画では、オリジナルの脚本を書く・書ける脚本家が少なくなってきています。生成AIの発達や配信番組の増加など映画を取り巻く環境が変わってくる中で、今、脚本家やプロデューサー、監督、映像制作者に求められることは何か? 日本は今後、どのような映画を製作していけばいいのか? VIPO「映画脚本読み込み講座」「映画の企画脚本講座」の講師を務める脚本家・加藤正人先生にお伺いしました。※2024年5月17日より加藤正人氏 原作・脚本による『碁盤斬り』が公開中です。オリジナル脚本の本作日をぜひ、ご覧ください。

原作ものが多い日本映画では、オリジナルの脚本を書く・書ける脚本家が少なくなってきています。生成AIの発達や配信番組の増加など映画を取り巻く環境が変わってくる中で、今、脚本家やプロデューサー、監督、映像制作者に求められることは何か? 日本は今後、どのような映画を製作していけばいいのか? VIPO「映画脚本読み込み講座」「映画の企画脚本講座」の講師を務める脚本家・加藤正人先生にお伺いしました。※2024年5月17日より加藤正人氏 原作・脚本による『碁盤斬り』が公開中です。オリジナル脚本の本作日をぜひ、ご覧ください。- 加藤正人氏(脚本家)[略歴]

〈後編〉「その時代を生きている現代的なキャラクターやテーマで映画を創らないと今の人にはアピールできない」

>>〈前編〉はこちら「映像的な表現は直接的に意味を語らない」

>>〈記事のポイント〉はこちら

新しい映画を作り続けられなければならない

- ◆AIによって脚本家は不要になるのか?

-

本間 AIに対して思うことはありますか?

加藤 AIについて、私は専門外なのでなんとも想像がつかないとしか言いようがないですが……。

加藤 AIについて、私は専門外なのでなんとも想像がつかないとしか言いようがないですが……。

AIが出てくれば、脚本家や著述業がいらなくなるという説もあります。いらなくなることは無いと思います。新しいものを作る人は絶対に必要だと思います。

AIは私たちがやっている創作活動とほとんど変わらないことをしています。将来はデータをいれて加工をして、フォーマットに当てはめて脚本にして作品にするということができるようになるでしょう。脚本をAIが書くようになる日は、そこまできていると思います。ただ、全部置き換えられることはないとは思っています。

例えば囲碁や将棋はAIが人間を追い抜いて今ははるかに強いですよね。ですがAIとAIで対局すると、人間が意味を理解できないと思います。AIは手の意味を解説してくれません。答えしか出してくれないので、とても高度な手になると、人間は理解できません。人間は自分が理解できないものは好きになれないですよね。

もしAIが最高の映画脚本を書いたとします。どのようなものが最高のものと定義されるのかにもよりますが、ものすごく観念的なものが出てきたりするかもしれません。

人間は人間が理解できるものしか評価できないので、観客が理解できる範疇を超えたものは、どんなに優れていても商業映画としては成立しないと思います。

本間 確かに難解な映画は成功しづらいですね。

加藤 そこをどのように判断するのか興味はありますが、かなり近い将来AIが脚本の企画書を書く時代が来るかもしれません。どこまで脚本にAIが参加してくるのかは、今の私には想像はつきませんが、かなりの部分でAIに置き換えられるだろうなとは思います。

でも新しく斬新なものを作っていく作業は、AIには置き換えられないです。AIが必要としているデータを作る人は残ると思います。原作小説をAIに読み込ませて脚本を作ってくださいと言えば、たちどころにできてくると思います。ですが、原作を書くのは人間の作業です。オリジナル脚本は、やはり人間の作業なのではないかと信じたいです。

データを読み込ませる時に著作権がどのように関わってくるのかも分からないですし、AIに自分の著作物を読み込ませることを止めてほしくても、データとして世の中に出ているならどこかで吸収されていくものですし、やむを得ないことなのかなと思います。ですが、AIの著作権の問題はきちんと処理されなければならないはずです。

自分でChatGPTに質問をしてみたら、かなりのスピードでレスポンスはきましたが、内容は全て平凡なものでした。

観客の気持ちと向き合っていれば脚本家の仕事は無くならないと思います。人と向き合って、観客が求めているものを的確に判断し、新しいものを作ろうとしている限りはAIには置き換えられないと思います。

本間 映画はやはり芸術作品なので、AIが傑作を出すとは思えませんが、ヒットをさせる方程式の企画書は書けると思います。

加藤 あるでしょうね。でも、AIに映画の原作を選ばせたら、もしかするとベストセラー小説や人気コミックは候補として出てこないかもしれません。興行成績のためにAIが原作を分析したら、シビアに判断してベストセラーはあまり効率的ではないと判断されたりするような気もします。

- ◆時代に合った新しいテーマを見つける

-

本間 良い映画やドラマのテーマって何だと思いますか?

加藤 新しいテーマを追求すべきです。時代劇をやるにしても現代的なテーマを入れる必要があります。時代と共に求められるテーマは変わっていきます。「アメリカン・ニューシネマ」*もあの時代だから熱狂的に支持されましたが、今の時代に同じテーマで映画を作れば、観客は白けてしまうかもしれません。

*1960年代後半〜1970年代半ばにかけて起きたアメリカ映画のムーブメント。多くの場合、反体制的なメッセージや批判的な視点を取り入れている。

映画は時代と共にあるので、新しい映画が作り続けられなければなりません。

テーマも人間も変わります。キャラクターも時代と共に変化するので、その時代を生きている現代的なキャラクター映画を創らないと今の観客にはアピールできません。今までになかった新しさを含んでいるということが、お客さんが見たいと思う映画、見て満足してもらう映画の条件だと思います。

本間 当たる映画もそういうことでしょうか?

加藤 そうだと思います。アメリカだと「クリシェ」*と言って、既視感を徹底的に嫌いますよね。ステレオタイプでいつかどこかで見たことのあるありきたりな表現は、極力排除されています。新しい要素、キャラクターやテーマが無いものは、面白いと思ってもらえません。ですからできるだけ新しいものがいいと思います。

*フランス語。乱用の結果、意図された力・目新しさが失われた常套句、表現・概念

変わらない価値観や古きよきものもありますけれどね。

昔からいい映画はたくさん作られてきました。ですが、それを今作っても当たりません。『東京物語』(1953/脚本小津安二郎・野田高梧)を現代に置き換えてもうまくいきません。戦後民主主義で、家族制度が大きく変化するあの時代だから成立したテーマだからです。時代劇でも、大昔はかなりリアルな台詞を喋っていました。そのような台詞で映画を作ると、今の観客には理解されないと思います。時代劇の台詞も、時代と共に変化してきています。

人生が感じられる映画はすごく好きですが、人生観自体が変わっていくので昔の名作を現代劇でやると奇妙なものになりますよね。『浮雲』(1955/脚本水木洋子)なども現代の映画としてリメイクするのは難しいと思います。

本間 世代的なものもあるとは思いますが、作り手側がお客さんを育てることもあると思います。

本間 世代的なものもあるとは思いますが、作り手側がお客さんを育てることもあると思います。

マンガやアニメばかりにいってしまって、本来映像が持っている芸術性や文化が薄れつつありますよね。若い人たちがそれを拾おうと思わなくなってきているのは映画会社の責任でもあると思っています。

1本の映画を見ると人生が変わるようなパワーが昔の映画にはあったじゃないですか。

加藤 ありましたよね。

本間 今の若い人たちにあるのでしょうか? 僕も何本か作ってきましたが、そんな映画は1本も作れていません。作り手としてはそういうものを作らないといけないと思います。お客さんを育てるためにも、作家や脚本家や監督がもっといいものをどんどん輩出していく環境を作らないといけないと思っています。

- ◆「無常観」は日本映画の特長

-

加藤 欧米の脚本と日本の昔からの脚本の違いは、ハリウッド映画に限定すると、ハッピーエンドで終わりますよね。なぜかと言うと、その方が興行成績がいいからです。

ハッピーエンドの方が観客にウケるので、お金を儲けるためにはハッピーエンドにしなければなりません。さらに、主人公が第3幕でアクティブに活躍するスタイルが基本です。かっこよくて素敵なヒーローという設定で映画を作っています。

ハッピーエンドの方が観客にウケるので、お金を儲けるためにはハッピーエンドにしなければなりません。さらに、主人公が第3幕でアクティブに活躍するスタイルが基本です。かっこよくて素敵なヒーローという設定で映画を作っています。

日本映画は必ずしもそうではないですよね、『東京物語』にしても『浮雲』にしても、近松*ものにしても。運命に逆らわず、引きずられるように人生を悲劇的に生きて無常観を感じさせるような名作が日本映画にはたくさんあります。ハリウッド映画にはそれほどないと思います。

*近松:近松門左衛門(ちかまつ もんざえもん)1653年~1725年。江戸時代前期から中期にかけての人形浄瑠璃および歌舞伎の作者

『生きる』(1952/黒澤明)がリメイクされましたが、主人公は公園のブランコを元気いっぱい漕いで、アイルランド民謡を歌っていました。やはりそうなります。日本の『生きる』はブランコを元気に漕いだりしません。歌もボソボソ歌います。志村喬(1905年~1982年。俳優)さんはミュージカルも演じるくらい歌がとても上手な方なのに、あえて上手く歌わない。

カズオ・イシグロが「黒澤映画のダイナミズムのような魅力と小津作品の日本映画独特の無常観のテイストを合わせた映画にしたい」と言っていましたが、元の『生きる』には人生の“はかなさ”が最初から埋め込まれていました。元の作品にあった日本的なところは抜いた形の『生きる』(『生きる LIVING』(2022/イギリス映画)になっていました。あれを観たときに、日本映画と外国映画は違うんだなと思いました。無常観は日本映画の特長なのかなと思います。

『浮雲』もヒロインが最後死んでしまう話ですよね。ヒロインがアクティブに行動を起こすクライマックスではないんですよ。そのあたりが日本映画と外国映画の一番の違いかなと思います。

本間 アメリカン・ニューシネマは割合その部分を壊した形でしたよね?

本間 アメリカン・ニューシネマは割合その部分を壊した形でしたよね?

加藤 あの頃は公民権運動やベトナム反戦運動などが盛んで、権力社会に立ち向かっても必ず粉砕されるという挫折やあきらめがどこかにあったので、必ず最後に破綻して終わると言う時代を反映したエンディングでした。今の若い人に、あれは受け入れられるのでしょうか? あの頃は社会や改革に対するメッセージがありましたよね。

本間 当時のパッションのようなものがありますよね。

加藤 時代によって映画のスタイルは違うと思います。ハリウッド映画はほとんどがハッピーエンドですが、物語は悲劇的なものが本質だと僕は思っています。

シェイクスピアも悲劇と喜劇ですし、日本であれば、近松*は最後は心中するというほぼ悲劇ですよね。ギリシャ悲劇から始まって悲劇とコメディは2大要素です。ハッピーエンドは商業映画としてのハリウッド映画が開発したものだと思います。昔の名画は悲劇的に終わるものが多かったですよね。『自転車泥棒』(1948/イタリア映画)も『道』(1954/イタリア映画)や『哀愁』(1940/アメリカ映画)も、裏悲しい映画で、そういうものが名作として歴史に残っています。

*近松:近松門左衛門(ちかまつ もんざえもん)1653年~1725年。江戸時代前期から中期にかけての人形浄瑠璃および歌舞伎の作者

日本映画のオリジナルで世界に発信できる脚本を

- ◆世界で観てもらうためには

-

本間 これからの脚本家は何をすればいいでしょうか?

本間 これからの脚本家は何をすればいいでしょうか?

加藤 オリジナルの脚本を書くことです!

海外から日本でヒットした映画をリメイクしたいというオファーが来ても、原作を脚色した場合は脚本家ではなく原作者に話が来ます。東野圭吾原作だとしたら、中国から「1億円以上で買います」というオファーが来たりするわけですよね。その時に脚本家がどんなにいいアレンジをしたとしても、脚本家にほとんど権利はありません。しかし、オリジナル脚本の場合は、海外でリメイクされることになれば、脚本家に権利があります。リメイクのための原作料が、脚本家に入ることになります。オリジナル脚本を書くというメリットは、原著作者としての権利が確立されているという点にあります。

本間 これからの映画業界はどのような作品を世界に向けて製作していけばいいと思いますか?

加藤 構成や脚本の技術はハリウッドの3幕構成が主流なので、僕もそのように教えますが、日本人は日本映画しか作れません。やはり日本映画らしい日本映画を作っていくべきです。それが一番海外にアピールできる方法だと思っています。

ドラマ作りにしても、もう一度日本の古典、近松あたりから分析してほしいです。小津さんの無常観や人生に対する向き合い方は日本人しか思いつかないドラマ作りのような気もします。そういうものを作っていけばいいのではないでしょうか?

本間 池端俊策(1946年~。脚本家)先生は、カンヌでグランプリを獲った映画『楢山節考』について、「海外向けに書いた*わけでもないし、日本独自のカラーを作っていくべきだ」とおっしゃっていました。

*池端は二稿目を書き、助監督として参加した。VIPOで脚本講座の講師を務めている。

加藤 日本映画からは、ハリウッド的なものは生まれてこないような気がします。

僕が好きな映画はドメスティックな映画です。その国ならではの個性を持った映画です。日本映画は日本的なものでいいと思います。逆にそうではないと他の国の作品から一歩先まで突き抜けた映画になりません。亜流になってはいけないので、日本ならではのオリジナリティを大切にして作っていくしかないと思います。

- ◆一番大切な人物設定は多方面から徹底的に考える

-

槙田 キャラクターはどのように作っていますか?

加藤 人物設計を細かくしています。その登場人物が生まれてからこの映画に登場するまでの人生をある程度細かく考えています。18歳で登場するなら、18年分、40歳で登場するなら40年間どのように生きてきたのかをメモのように書き込んでいきます。

性格などももちろんありますが、趣味、好きな歌手、毎週見る番組、読んでいる新聞などから作っていくと割とキャラクターが具体的になってイメージがかっちりとしていきます。そのようにどこにもいない、ここだけのオリジナルのキャラクターを作っていくためにはいろいろなことを考えないといけないですよね。

性格などももちろんありますが、趣味、好きな歌手、毎週見る番組、読んでいる新聞などから作っていくと割とキャラクターが具体的になってイメージがかっちりとしていきます。そのようにどこにもいない、ここだけのオリジナルのキャラクターを作っていくためにはいろいろなことを考えないといけないですよね。

なんとなく「わがままな人」と設定して終わることも多いのですが、ただ「わがまま」といってもわがままの質が違います。家ではわがままでも、会社では逆でわがままの被害者かもしれません。家庭や会社、友人関係などシチュエーションによって違う人格があるので、その多方面での人格を合わせていくと人間としての厚みや深みが出てきて人間らしい人間になります。

性格をひと味で簡単に作るとどうしても平べったく浅い人間になってしまいます。いろいろな方面から設計していくと立体的な人間になるので考える時間をたっぷりと持つことです。そこの手を抜くとどんなにうまく作ってもペラペラとした薄っぺらい人間にしかならないので、説得力のないストーリーになってしまいます。

人物設定は一番大切だと思います。人物設定ができれば自然に構成やストーリーはできます。人物に命が入るまで徹底的に考えることがいちばん大切なことだと思っています。

槙田 何十年来変わらぬことですよね。

加藤 そうですね。黒澤さんも人物設定を徹底的にやっていました。小津さんと野田高梧(1893年~1968年。脚本家)さんも人物設定に何週間も費やしていました。キャラクターさえ決まれば、そのキャラクターが行きたい方向に動いてくれるので自然とストーリーがそこから生まれてくるということです。

- ◆箱書きは脚本にとっての必修科目

-

槙田 箱書きはしますか?

加藤 僕は箱書きには綿密に時間をかけます。人物がカチっとできていると、箱書きは割と時間がかからないんです。僕の場合は人物設定と箱書きは両方並行してやります。

加藤 僕は箱書きには綿密に時間をかけます。人物がカチっとできていると、箱書きは割と時間がかからないんです。僕の場合は人物設定と箱書きは両方並行してやります。

なぜ平行するかというと、箱書きを作っていく中で最初に設定した方向性が、人物が成長してくると合わなくなってくることがあるんです。そういうことになった場合は、人物を優先にしないといけません。それまで作っていた構成を組み替えないといけなくなるんです。

そして人物の行きたい方向に進むように構成します。ですが、また箱を組んでいくうちにその人物がもっと面白くなる展開を思いついたりします。そういう場合は、人物の設定を少し変えて色付けをしたりします。構成をしている途中に人物設定を変えることもあります。人物設定を変えると、構成にも変化が生まれます。登場人物とストーリーの両方が影響し合いながらブラッシュアップしていきます。最初にゴールは決めているのでゴールはほとんど変わらないのですが、道筋が多少変わります。

槙田 アメリカでやってきた若い監督と意見交換したのですが、日本の若い監督は箱書きと言われても分からないんですよね。最近の監督は箱書きも分からないのかと思いましたが、アメリカの場合はカードでやるんですよね(参考:KJ法)。

加藤 僕もカードでやりますよ。カードが一番便利なんです。

槙田 ソフトもあって、きちんとやっていると言っていました。

加藤 手書きのカードが一番いいです。手で書くと頭に入りますし、カードは動かしやすいので。私のような脚本家からすると、構成を立てないで脚本を書くことはあり得ないんです。

槙田 日本だけとんでもないことになっているなと思いました。

加藤 昔の脚本家は箱書きを知らないと脚本家になれませんでした。ごくまれに、箱書きを作らないで脚本を書く人もいますが、頭の中で大まかな箱書きができているのだろうと思います。箱書きを作らない人でも、人物設定は綿密に考えるようです。小津さんもカードでやっていました。旅館の畳の上にカードをたくさん並べて小津監督と脚本の野田高梧さんが構成を練っていたという文章を読んだことがあります。アメリカはほとんどカード式ですね。

今は撮影も録音も編集も個人で勉強できるので、YouTubeなども個人で撮って編集をしてパッと上げていますよね。昔は映像表現を学ぶために脚本の勉強は欠かせませんでした。しかし、今はスマホで簡単に動画を撮れる時代になったので、脚本の勉強をしなくなったのでしょうね。

槙田 シナリオの学校は箱書きを教えているんですよね?

加藤 シナリオのスクールではきちんと箱書きを教えています。しかし、若手の映像作家が書く脚本は、構成はおろか脚本の書式にすらなっていないことがあったりします。構成だけでなく、映画監督になる人は、必修科目として脚本全般を勉強すべきです。今、日本映画の脚本のレベルは、相当落ちているのではないかなと思います。

槙田 箱書きは分かっていても、人物設定が出来ていないので……

加藤 人物設定を徹底的にやることは、ある意味箱書きをやらなくても書けるかもしれないと思うくらい大切です。僕は人物設定が脚本の中では一番大切だと思います。

このギャラではいい脚本家が育ちようがない

- ◆脚本という仕事は無くなることはない

-

本間 脚本家や映画業界を目指す方へのメッセージをお願いします。

加藤 これから脚本家を目指す方たちのためにも、まずは、ギャラを上げていただきたいですね。これは映画業界全体に対してのメッセージです。

加藤 これから脚本家を目指す方たちのためにも、まずは、ギャラを上げていただきたいですね。これは映画業界全体に対してのメッセージです。

なぜ脚本家のギャラが下がったかと言うと、印税が入っていた時代があったからです。脚本家はDVDの前、ビデオの時代には印税が1本で1,000万円以上、ものによっては2,000万円以上入ることがあったりしました。

その時代に「どうせ印税がたくさん入るのだから安くてもいいでしょう」と、脚本料を下げられたんです。昔は1,000万円以上の脚本料があったと聞いています。今は印税がほとんど入ってこない状況なので下げられ損になっています。せめてギャラぐらいは元に戻してほしいと思います。

印税が激減してその上に脚本料もものすごく安くなっているので、とてもじゃないけれど脚本家が食えるようなギャラではない状況がずっと続いていて、しかもそれが年々安くなっているんです。低予算の映画が増えてきたことも原因です。

映画会社に脚本料をもっと支払ってもらわないと映画の脚本家は育ちようがないです。脚本を書いてちゃんと生活ができて、仕事を重ねて成長していかなければいけないのに……。今は1本書いたら半年くらい他のバイトをしているような方が結構います。それでは育ちようがありません。

他のパートもギャラが安いかもしれませんが、特に脚本家は拘束される時間も長いですし、1本を何年もかけてやらないといけない仕事なので本当に食べていくのが大変です。

正当なギャランティを支払っていい脚本家を使わないと、いい映画にならないのは当たり前のことです。お金がないことが優先されて質が悪くても仕方がないと妥協しながら作っているのが現状だと思います。年間約600本作られる内の8割くらいが低予算映画だと思います。そこからいいものが出てくる可能性は極めて少ないと思います。

本間 目指す方に対してはいかがですか?

加藤 脚本という仕事は無くなることはないと思います。

映画しかなかった時代から、テレビが誕生してテレビドラマが誕生し、Vシネマが生まれ、配信ドラマが主流となる時代を迎えました。脚本はいつの時代でも変わらずに求められるものです。脚本技術はどんなに時代が変わっても同じ技術で書き続けることができるので、脚本の技術を一生懸命勉強して書いてほしいと思います。技術さえ持っていれば、何らかの仕事はできると思います。

ギャラが安いから食べられないというのは映画に限った話なので、アニメや配信ドラマを書いていけばきちんと生活しながら仕事ができます。いい脚本を書く力さえあれば大丈夫だと思います。映画脚本はすごく厳しく大変な仕事です。ですが、映画は絶対になくならないと思っています。

映画のライブ的な魅力は永久に無くなりません。やっぱりみんな一緒に劇場で観たいんですよ。ワールドカップだって現場に行くよりもテレビで見たほうがはるかによく見えて、表情まで見ることができますが、その何百倍もスタジアムで生で見ることに価値があると思います。映像表現のそのような場所が映画館だと思います。劇場に行って観るというライブ感は絶対的なものです。

- ◆若い脚本家にもっとチャンスの場所を

-

本間 VIPOに期待することは何かありますか?

本間 VIPOに期待することは何かありますか?

加藤 VIPOは多くの人材を発掘してくれていて、監督もたくさん出ていますよね。

本間 ndjc(文化庁事業「若手映画作家育成プロジェクト」)ですね。

加藤 たくさんの人材が出て、とてもいいことだと思っています。若い脚本家にも、もっと上手くなってもらいたいので、そういう人たちに脚本を学ぶ場を提供してあげたいと思っています。これから世に出る若い脚本家を育てて、若い監督とジョイントして共同脚本で作れるようになっていくことを一番望んでいます。

本間 日本シナリオ作家協会やシナリオ・センターで脚本家は育てているのではないですか? あのような団体があるので、我々VIPOは控えているのですが……

加藤 育てているとはいえども、なかなか実際に書く場がないので育ちきれないです。

今は、オリジナル映画の場合、監督が書いてしまうことが多いですよね。自分で書いて自分で撮る二刀流の若い才能ばかり出てきています。そのような映画は、昔はほとんどありませんでした。脚本は脚本家に書かせて映画を撮っていました。監督が自分で脚本を書くような時代になって、映画の脚本家が世に出にくくなりました。

映画の脚本家が出にくい世の中になっても、脚本家志望者は減っていません。受け皿が少なくなっている分、世に出られない人は増えています。そういう人のためにもVIPOには若手作家の出る場所だけではなく、若手脚本家が出る場所も併せて作ってもらいたいです。

- ◆オリジナルコンテンツを開発するための助成制度

-

加藤 あとは、オリジナルコンテンツの脚本の開発の助成をしてほしいです。

プロデューサーはオリジナルコンテンツの開発をする経費を捻出するのが大変だと思うんです。映画になる可能性が少ないのに、それに対して数百万円の企画開発費を用意するのは大変です。「こんなオリジナルを考えている」というプロットを審査していいものがあったら脚本まで開発する助成をして欲しいです。

プロデューサーはオリジナルコンテンツの開発をする経費を捻出するのが大変だと思うんです。映画になる可能性が少ないのに、それに対して数百万円の企画開発費を用意するのは大変です。「こんなオリジナルを考えている」というプロットを審査していいものがあったら脚本まで開発する助成をして欲しいです。

脚本家の経歴や参加するプロデューサーや監督を揃えて、オリジナルのものを開発、印刷台本を納入して、それがオリジナルコンテンツとしてどこかへ公表されて映画化していく形ができませんかね。そういう方式だと、1本のオリジナル脚本を数百万円の助成があれば開発できます。

もちろん誰にでも書かせるわけにはいきませんが、プロットと脚本家を厳選すればいいオリジナルシナリオが生まれると思います。プロデューサーのギャラと脚本家の脚本料をケアしてくれれば、日本で開発されたオリジナルコンテンツとして海外にも持っていけますよね。

ホームページにアップするときに、海外に向けてもセールスできるのでそれくらいはやってもいいと思います。映画の助成も大切ですが、脚本の助成ももっと広めてほしいです。

槙田 経産省の補助金*でプリプロダクションや企画開発用のものがありVIPOが事務局をやっています。全額ではなくて半分ですが、意外に映画が来ないんですよね。

*令和5年度 我が国の文化芸術コンテンツ・スポーツ産業の海外展開促進事業費補助金(コンテンツ産業の海外展開等支援)

■国内映像企画開発を行う事業(プリプロダクション支援)

高品質なコンテンツの本制作に向け、多様な資金調達やパートナー獲得、クオリティの高い企画・脚本等の開発、契約交渉・資金調達における権利処理を行う取組を支援します。

高品質なコンテンツの本制作に向け、多様な資金調達やパートナー獲得、クオリティの高い企画・脚本等の開発、契約交渉・資金調達における権利処理を行う取組を支援します。

https://jloxplus.jp/subsidy3/

加藤 プロデューサー向けですか?

槙田 脚本家でもプロデューサーでもどなたでもいいんです。

加藤 プロデューサーなら自分でやりたい企画をいくつも持っているので、ぜひ使うと思います。

槙田 オリジナルでなくてもよいのですが、各プロデューサーには映画会社をはじめ、日映協(日本映画製作者協会)など説明会を実施しているのですが、応募が来ないんですよ……。自分の手元にオリジナルをたくさん持っていて、いつでも出せる状態の方が恐らくいないんだと思います。

加藤 自分で開発しているものであればいいんですよね。僕はいっぱいありますよ。応募したいですね。

本間 映画業界がいかにオリジナルを欲していないかということですね。

加藤 次は僕が何本か応募しますね。『愛のこむらがえり』もオリジナルです。来年公開の『碁盤斬り』(監督:白石和彌、主演:草なぎ剛 2024年公開)もオリジナルです。仕事の依頼が来ないから、自分でオリジナルの脚本を書いてセールスするしかないんです。それでオリジナルで自分の企画を立ち上げているんです。

槙田 実は濱口監督の『偶然と想像』もこの補助金を使っているんです。

加藤 そうですか。次回はぜひ応募します。

本間 よろしくお願いします。業界関係者や生徒さんにもぜひ広めてください。今日はありがとうございました。

記事のポイント 映像製作者必読! 脚本家・加藤正人が語る「徹底的な取材をもとにオリジナル脚本を書く脚本家が必要!」◎ オリジナル脚本は強い

◎ 映像製作のあらゆるパートで脚本を読む力・リテラシーが必要

◎ 良いプロデューサーと監督は脚本を磨いてくれる

◎ 新しい映画を作り続けられなければならない

◎ 日本映画のオリジナルで世界に発信できる脚本を

◎ 正当なギャランティを支払っていい脚本家を使わないといい映画にはならない

◎ オリジナルコンテンツを開発するための助成制度について

-

©2024「碁盤斬り」製作委員会

映画『碁盤斬り』

出演:草彅剛、清原果耶、中川大志、奥野瑛太、音尾琢真、市村正親、斎藤工、小泉今日子、國村隼

監督:白石和彌『孤狼の血』『孤狼の血 LEVEL2』『死刑にいたる病』

脚本:加藤正人『日本沈没』『凪待ち』

2024年製作/129分/G/日本

配給:キノフィルムズ

劇場公開日:2024年5月17日

https://kinofilms.jp/gobangiri/

脚本家の加藤正人氏による書き下ろし小説「碁盤斬り 柳田格之進異聞」発売中!

書名:碁盤斬り 柳田格之進異聞

著者:加藤正人

発売:2024年3月6日

定価:792円(税込)

ページ数:288頁

文春文庫

- 加藤正人 Masato KATO

- 脚本家

- 主な作品:『雪に願うこと』(2006、第18回東京国際映画祭 東京サクラグランプリ)、『クライマーズ・ハイ』(2008、第32回日本アカデミー賞優秀脚本賞)、『孤高のメス』(2010、第34回日本アカデミー賞優秀脚本賞)、『天地明察』(2012)、『だいじょうぶ3組』(2013)、『ふしぎな岬の物語』(2014、第38回日本アカデミー賞優秀脚本賞)、『エヴェレスト 神々の山嶺』(2016)、「火花」(2016 Netflix、第54回ギャラクシー賞テレビ部門フロンティア賞)、『彼女の人生は間違いじゃない』(2017)、『凪待ち』(2019)、『破戒』(2022)

- 主な作品:『雪に願うこと』(2006、第18回東京国際映画祭 東京サクラグランプリ)、『クライマーズ・ハイ』(2008、第32回日本アカデミー賞優秀脚本賞)、『孤高のメス』(2010、第34回日本アカデミー賞優秀脚本賞)、『天地明察』(2012)、『だいじょうぶ3組』(2013)、『ふしぎな岬の物語』(2014、第38回日本アカデミー賞優秀脚本賞)、『エヴェレスト 神々の山嶺』(2016)、「火花」(2016 Netflix、第54回ギャラクシー賞テレビ部門フロンティア賞)、『彼女の人生は間違いじゃない』(2017)、『凪待ち』(2019)、『破戒』(2022)