インタビュー

原作ものが多い日本映画では、オリジナルの脚本を書く・書ける脚本家が少なくなってきています。生成AIの発達や配信番組の増加など映画を取り巻く環境が変わってくる中で、今、脚本家やプロデューサー、監督、映像制作者に求められることは何か? 日本は今後、どのような映画を製作していけばいいのか? VIPO「映画脚本読み込み講座」「映画の企画脚本講座」の講師を務める脚本家・加藤正人先生にお伺いしました。※2024年5月17日より加藤正人氏 原作・脚本による『碁盤斬り』が公開中です。オリジナル脚本の本作品をぜひ、ご覧ください。

原作ものが多い日本映画では、オリジナルの脚本を書く・書ける脚本家が少なくなってきています。生成AIの発達や配信番組の増加など映画を取り巻く環境が変わってくる中で、今、脚本家やプロデューサー、監督、映像制作者に求められることは何か? 日本は今後、どのような映画を製作していけばいいのか? VIPO「映画脚本読み込み講座」「映画の企画脚本講座」の講師を務める脚本家・加藤正人先生にお伺いしました。※2024年5月17日より加藤正人氏 原作・脚本による『碁盤斬り』が公開中です。オリジナル脚本の本作品をぜひ、ご覧ください。- 加藤正人氏(脚本家)[略歴]

〈前編〉「映像的な表現は直接的に意味を語らない」

>>〈後編〉はこちら「その時代を生きている現代的なキャラクターやテーマで映画を創らないと今の人にはアピールできない」

>>〈記事のポイント〉はこちら

オリジナル脚本は強い

- ◆独学で学べるのは脚本しか無かった

-

映像事業部 チーフプロデューサー 本間英行(以下、本間) 脚本家になったきっかけを教えていただけますか?

加藤 小学生のころから映画は好きでした。高校生になってから「映画は文学を超える素晴らしい表現だ!」と思うようになり、8ミリカメラを回したりしていました。将来映画の仕事をしたいと思って、大学に入ってからは映画研究会に入りました。

加藤 小学生のころから映画は好きでした。高校生になってから「映画は文学を超える素晴らしい表現だ!」と思うようになり、8ミリカメラを回したりしていました。将来映画の仕事をしたいと思って、大学に入ってからは映画研究会に入りました。

脚本の技術を覚えようとするなら、名作の脚本を読めばいいんです。そこに全て答えが書かれていますから。演出、撮影、照明、録音などのパートは、現場に行かないと勉強できませんが、脚本は誰でも名作シナリオを読んで勉強できますから独学で学べるパートでした。

コネもなく、1人で映画の世界を目指すなら脚本しかないなと思って、勉強を始めたのですが、個人作業が好きなので、自分に合っていることに気が付いたんです。シナリオコンクールに応募する脚本を書き始めて脚本家を目指すようになりました。

本間 脚本家としての仕事はいつ頃からですか?

加藤 20代中盤に、コンクールでチャンスを掴んでからです。

コンクールに出した脚本を読んでくれたプロデューサーから「バイト暮らしをしているなら、日活の撮影所にプロットライターの仕事があるからやってみないか?」と誘われて、撮影所に行くようになったんです。そこでプロットを書きながら、実際の現場で脚本を読みながら勉強していきました。

映画が好きで脚本家になったので、ほとんどの仕事は「映画」です。テレビドラマが好きな方はテレビドラマの脚本家に向いていると思います。僕はずっと映画の脚本を書き続けています。

本間 声をかけてくれたプロデューサーは日活の企画部ですか?

本間 声をかけてくれたプロデューサーは日活の企画部ですか?

加藤 企画営業部ですね。通称テレビ部と呼ばれていました。土曜ワイド劇場が90分から2時間になったばかりのころで、撮影所で2時間ドラマを作っていたんです。

映画会社がテレビ局に企画を提出する際にプロットが必要で、サスペンス小説や昔の推理小説を現代の日本に翻案してストーリーを作っていました。

企画営業部でプロットを書いていた人からはたくさん脚本家が巣立っています。伴 一彦(1954年~)さんや丸山昇一(1948年~)さんもそうです。北川悦吏子(1961年~)さん、龍居由佳里さん、両沢和幸さんなどは日活企画営業部の社員でした。

本間 そのころは原作ものですか?

加藤 90%以上が原作ものでした。

本間 プロットライターから日活で脚本家デビューしたのですね?

加藤 そうですね。日活ロマンポルノでデビューして、17本くらい書きました。ロマンポルノが終わり、Vシネマができたときに東映セントラルアーツのプロデューサー、黒澤 満(1933年~2018年)さんに呼ばれて、アクションを見よう見まねで書くようになりました。TBSの2時間ドラマをオリジナルで1本書いて、それを満さんが読んでくれたのがきっかけで呼んでもらいました。

- ◆今でも古い脚本を読み返す

-

本間 尊敬する脚本家はどなたですか?

加藤 僕は黒澤明監督の作品が好きだったので、やはり黒澤組の脚本家が好きです。一番尊敬しているのは橋本忍さんです。菊島隆三さん(1914年~1989年)や小国英雄さん(1904年~1996年)などをたくさん読みました。尊敬する脚本家は何人もいますが、1950年代から60年代初めの脚本を多く読んでいます。今でも読み返すのは古い脚本が多いですね。

本間 溝口健二(1898年~1956年)、小津安二郎(1903年~1963年)や黒澤明(1910年~1998年)などが好きなのでしょうか?

加藤 子どもの頃にダイナミックなものに感動したので、最初は黒澤作品を勉強しました。大学に入ってからは溝口健二監督作品、ある程度の年齢になってから小津さんのシナリオを勉強しました。

加藤 子どもの頃にダイナミックなものに感動したので、最初は黒澤作品を勉強しました。大学に入ってからは溝口健二監督作品、ある程度の年齢になってから小津さんのシナリオを勉強しました。

溝口健二作品は学生の頃は夢中で観ました。依田義賢さん(1909年~1991年。溝口健二監督の最盛期の作品で知られる)の脚本を読んだのはその頃です。小津安二郎監督の映画が好きになったのは、35歳を過ぎてからです。

本間 ドラマで好きな作家はいますか?

加藤 倉本聰(1934年~)さんや山田太一(1934年~2013年)さんは好きです。山田さんのドラマは文学的なので感心しながらシナリオを読みました。倉本さんのシナリオもよく読みました。『6羽のかもめ』あたりの脚本集はとても面白かったので、何度も読み返しました。

本間 山田さんも倉本さんもオリジナルですよね。

加藤 そうですね。テレビの脚本家はオリジナルがほとんどですよね。映画の脚本は脚色が多いですよね。なんとなく、テレビのドラマライターのほうが出力があるような気がします。オリジナルをたくさん書いているので衰えない力がずっとあるんだと思います。

長く原作ものばかりやっていると、素材を加工するアレンジャーのようになってしまって、元から作っていくパワーが弱くなってしまう気がしますね。

- ◆長編小説と映画のサイズは合わない

-

本間 今はだいたい原作ありきですよね。アメリカのアカデミー賞では脚色賞がありますが、今の日本映画での脚本賞は、全て脚色賞になっていると思います。オリジナルをきちんと書けるライターを育てないとまずいと思い、「脚本読み込み講座」では加藤さんに相談しました。

本間 今はだいたい原作ありきですよね。アメリカのアカデミー賞では脚色賞がありますが、今の日本映画での脚本賞は、全て脚色賞になっていると思います。オリジナルをきちんと書けるライターを育てないとまずいと思い、「脚本読み込み講座」では加藤さんに相談しました。

加藤 アカデミー賞では、オリジナルの脚本賞と原作ものの脚色賞に分かれていますよね。おそらくオリジナル脚本賞の方が格上で、発表の順番も、脚色賞が先でオリジナル脚本賞が後だったと思います。オリジナル脚本賞が高く評価されていると思いますね。

最近、東宝がオリジナルに力を入れていると聞いていますが、日本映画の場合は、映画会社がオリジナルの開発をあまりしないですよね。黒澤の『羅生門』には原作がありますが、そのあとの『生きる』や『七人の侍』、小津の『東京物語』はオリジナルです。オリジナルは強いんだなと思いますね。

原作小説を渡されて一番困ることは、長編小説と映画のサイズが合わないことです。どこかを大幅に切り捨てて2時間の枠に収めるのは、どこか無理があるんです。原作そのままでシナリオにぴったり収まるということはほとんどないので、どこかを犠牲にしてあきらめないといけないです。

私が手掛けた大作の中の1つ『エヴェレスト 神々の山嶺』では、上下巻を2時間に収めてくれと言われました。1本の映画にするために大幅にカットすると、「どうしてあんないいシーンを抜くんだ!」など、原作ファンから不満が出ます。10時間くらいあれば、ある程度忠実に再現できるかもしれませんが、それでは劇場映画にならないですよね。有名なコミックや小説など大勢のファンがいるものを手掛けると、原作と違うという批判を必ず受けることになるという覚悟を持たないといけません。

でもオリジナルなら最初から2時間で構成を作って行けます。最初から話を作ったほうが、2時間という映画の表現としては自然ですし、いいものになりやすいと思います。

映像製作のあらゆるパートで脚本を読む力・リテラシーが必要

- ◆脚本を読むトレーニングが足らない

-

本間 「脚本読み込み講座」は、もともと加藤さんが芸能プロダクションの俳優向けに始められたものです。自分のセリフしか読んでない俳優もいる中で、今の俳優さんが脚本を読む力があるのか? 脚本家向けというより、俳優やスタッフ向けに、お願いしました。

本間 「脚本読み込み講座」は、もともと加藤さんが芸能プロダクションの俳優向けに始められたものです。自分のセリフしか読んでない俳優もいる中で、今の俳優さんが脚本を読む力があるのか? 脚本家向けというより、俳優やスタッフ向けに、お願いしました。

脚本を読み込むことは大切なことですよね。

加藤 もちろんです。カメラマンでも照明でもあらゆるパートが脚本を読む力やリテラシーを持っていないと仕事はできません。

画(絵)づくりも、ただキレイに撮ればいいということではありません。このシーンにはこのような映像が要求されるというシナリオの意味を考えなければなりません。ドラマの流れによって求められる映像は違いますからね。

その脚本を理解して、ベストなポジションでベストなサイズの映像を決めていくのがカメラマン、照明もそれに合わせて流れや脚本の意味を読み取り、どのように描かれているのかを理解できなければ、照明の仕事はできないと思います。

本間 それを体得するのは簡単ではないですよね……

加藤 昔は映画人は撮影所で育ちました。撮影所では毎日台本を持って仕事をしているので、脚本といるものを良く理解しています。理解できなければ現場で働くことはできないと思います。脚本を読む力は自然と養われたんです。

ところが、今は学生映画などの映画のコンクールで賞をもらって割と早く監督になる方も増えてきました。僕もそのような監督が書いた脚本をVIPOで20~30本読みましたが、脚本のレベルはものすごく低かったです。

脚本を読むトレーニングをしていないので、それは仕方がないんです。映画を撮ったり編集したりすることには慣れ親しんで、多くの経験や時間をかけているのでかなり上手くできています。しかし、脚本を読む時間、書く時間、技術を学ぶ時間が、圧倒的に足りていないのでレベルが低いんだと思います。

本間 書くのが精一杯で読む余裕がないのか? 読み方がわからないのか……

加藤 昔は助監督から監督になるまでの間に、現場についてプロの脚本家が書いた脚本を毎日読んでいたので脚本を知っているわけです。

最近はインターン制度が充実してきましたので、とてもいいと思います。毎日台本を読みながら現場の撮影に参加していれば、自然に脚本を読む力はつくと思います。そういう経験をしたあとで、自分の好きな脚本を探して読んでみたり、その脚本の作品をDVDや配信などで検証するというトレーニングをすれば脚本は上達していきます。

- ◆技術だけではいいものは書けない

-

本間 映画の設計図は脚本じゃないですか。その設計図がダメだといい映画が生まれないと、昔から言われていました。

「映画の企画脚本講座」では、今の脚本は原作ありきになってしまっているので、オリジナルが開発できるようになることが目標です。ゼロからいかに面白いものを生み出すか、それをいかに面白い脚本や映画にするか、その過程を加藤さんにお願いしたいと思いました。

受講者から自分がやりたいオリジナル企画を1,000文字程度のメモ書きで提出してもらって、それについて加藤さんのレクチャーやみなさんの意見を聞きながら面白くしていくということをしていますよね。シナリオの勉強会は加藤さんご自身でもやられたりしていますよね?

加藤 ボランティアでしています。昔の教え子でもう一押しすればプロになれそうだなという子たちを集めて、2週間に1度から3週間に1度、3時間半くらい区民センターの教室を借りてやっています。

加藤 ボランティアでしています。昔の教え子でもう一押しすればプロになれそうだなという子たちを集めて、2週間に1度から3週間に1度、3時間半くらい区民センターの教室を借りてやっています。

そこから何人もプロになりました。面白いですよ。映画学校を出て15年以上サラリーマンをしていた教え子に、「もう一度勉強会に来て脚本を書いてみないか?」と声をかけました。プロットを書いて脚本を仕上げて、みんなで意見を言い合ってブラッシュアップをしたものをコンクールに出したところ、賞金までもらって、今年WOWOWの『事件』という4話連続ドラマでデビューしました。

本間 長期戦ですね。

加藤 脚本は難しいです。結婚をして家庭を持って子どもが大きくなって……と人生が見えてきてからもう一度脚本に取り組むと、いい脚本が書けるようになったりします。学生の頃は分からなかった世の中の仕組みが分かるからです。人生経験を積むと書くものも少し変わってきて、大人の感情に訴えるようなものを書けるようになります。

技術だけではいいものは書けないので、作品の素材やテーマを見つける力が身につきます。経験値が上がると、脚本のバランスがうまくとれるようになったりします。ケースバイケースですけれど、それぞれ教え子は結果を出しています。

- ◆「起承転結」ではなく「3幕構成」「序破急」で考える

-

本間 これから求められる脚本家のノウハウやスキルは何だと思いますか?

加藤 やはりクリエイティビティだと思います。新しいもの、今まで無かったもの、どこか1点だけでも新しいものがあるような……。

本間 昔からある3幕構成や、シド・フィールド*のようなお手本を勉強していない人が多いですよね。基本となる方程式があるので、脚本家はまずそういうところを勉強してからスタートなのではないかと思います。

*シド・フィールド(Syd Field):1935年~2013年。アメリカの脚本家、プロデューサー、シナリオ講師。ハリウッド式の脚本メソッド「3幕構成」理論を体系化したことで知られる。「SCREENPLAY」(邦題:『映画を書くためにあなたがしなくてはならないこと―シド・フィールドの脚本術』)は、22ヵ国語に翻訳され、全米400以上の学校でテキストとして使用されている。

加藤 日本は「起承転結」を忘れたほうがいいと思います。

「起承転結」は中国の五言絶句、七言絶句の構成ですが、起承転結は映画の構成に合わないと思います。「転」という解釈が非常に曖昧なんです。「起」があって「承」があって、「転」じるという異質なものが入ってきて結末に向かっていくわけです。異質なものが映画の後半に入ってくることをどのように解釈するのか難しいんです。「転」じる部分というのは、プロットポイントです。物語の分岐点、つまりターニングポイントです。脚本には、第1幕と第2幕に大きなプロットポイントがあります。どちらも「転」という解釈ができます。それだけでなく、細かなプロットポイントは、1本の映画の中に10数個から20個以上あることもあります。一つのシークエンスや、ショートショートの2分や5分の作品の起承転結はいいのですが、2時間という長い作品を起承転結で考えていくと、全体の構成はうまくいきません。物語は、始まりのビギニング(Beginning)と中身のミドル(Middle)と終わりのエンド(End)の三つだけを考えるだけで充分です。

「起承転結」は中国の五言絶句、七言絶句の構成ですが、起承転結は映画の構成に合わないと思います。「転」という解釈が非常に曖昧なんです。「起」があって「承」があって、「転」じるという異質なものが入ってきて結末に向かっていくわけです。異質なものが映画の後半に入ってくることをどのように解釈するのか難しいんです。「転」じる部分というのは、プロットポイントです。物語の分岐点、つまりターニングポイントです。脚本には、第1幕と第2幕に大きなプロットポイントがあります。どちらも「転」という解釈ができます。それだけでなく、細かなプロットポイントは、1本の映画の中に10数個から20個以上あることもあります。一つのシークエンスや、ショートショートの2分や5分の作品の起承転結はいいのですが、2時間という長い作品を起承転結で考えていくと、全体の構成はうまくいきません。物語は、始まりのビギニング(Beginning)と中身のミドル(Middle)と終わりのエンド(End)の三つだけを考えるだけで充分です。

起承転結は、人によって違う教え方をしているので、教える人によってバラバラです。ですから、あくまで私の個人的な考えですが、シナリオの講義をする時には、「起承転結」ではなく「序破急」、すなわち3幕構成で考えるようにと指導しています。のほうが分かりやすいです。

*序破急:日本の芸能に共通する理念の一つで、中近世以降、能や浄瑠璃、歌舞伎等に伝統的に用いられてきた脚本構成。映像分野においても、序破急の同義語である3幕構成が国際的に主流となっている。

本間 「序破急」ですね。その点で欧米の脚本と日本の昔からの脚本の違いはありますか?

加藤 構成はあまり変わらないです。まだシド・フィールドなどの3幕構成の脚本の技術書が世に出る前に、先輩から「映画は3幕5場くらいがちょうどいいんだよ」と言われました。後で知りましたが、3幕5場というのは能の世阿弥(1363年?~1443年?。室町時代初期の猿楽師)の構成法です。

『風姿花伝』(世阿弥が記した能の理論書)は「序破急」という構成について書かれてあります。が、「序」は第1場、「破」の第2幕は上段・中段・下段の3場に分かれていて、「急」の第3幕は1場、という構成です。その『風姿花伝』の構成に合わせると映画の構成に丁度いいということを大先輩の脚本家は言っていたのだと思います。

今の3幕構成は、1時間から1時間ちょっとが第2幕です、世阿弥の言っていることとあまり違いません。

良いプロデューサーと監督は脚本を磨いてくれる

- ◆撮影を止められるのはプロデューサーだけ

-

本間 プロデューサーは、どのようにしていくのがいいと思いますか?

加藤 プロデューサーには、脚本をもう少し真剣に考えてもらいたいと思っています。昔の原作ものは、売れた原作を映画化しているわけではなくて、映画にしたら面白い原作を選んで作っていたように思います。有名ではない原作でもいい映画はたくさんありますし、有名な原作を映画にしたら駄作になった例は山ほどあります。

昔のプロデューサーは非常に読書家で「これは売れている小説だけど映画には向かない」「これは小味だけれどももう少し膨らませたらいい映画になる」という目利きでした。今は発行部数を優先しすぎているんじゃないですかね。売れているもので果たして大傑作になったものがどれだけあるかと言うと、確率的には低いような気がします。

本間 発行部数が多ければ企画が通りやすいんですよね。それに今は、小説というよりマンガ原作、アニメから映画にすることが多いので、もともとの素材の人気でもっているものもありますからね。

加藤 邦画を見ていると悲惨な形でコケたものが何本もあります。脚本の段階で8割以上は失敗が分かったはずです。作らないほうがよい、当たらない、いい映画にならないと分かったから、撮影を止められるのはプロデューサーだと思います。脚本の段階で撮らないという決断をすれば、脚本開発費だけの赤字で済みます。しかし、成功の当てもないまま撮影すれば何億円も損失することになってしまいます。

脚本がいいものになるまでずっとブラッシュアップして、ダメだったら別の企画に変えて、また新しい脚本を開発していかないと…。脚本料はリスクマネーだと書かれている本を読んだこともあります。

脚本がいいものになるまでずっとブラッシュアップして、ダメだったら別の企画に変えて、また新しい脚本を開発していかないと…。脚本料はリスクマネーだと書かれている本を読んだこともあります。

本間 安藤先生の「プロデューサー養成講座」もやっていますけど、脚本の段階でおもしろくできるプロデューサーがメジャー会社にいるのかどうか? インディペンデントで本(脚本)を読めるプロデューサーが育っているのかというと、どうでしょうね……。

加藤 映画会社には優秀なプロデューサーが各社何人もいますが、外で作られる映画、製作規模がうんと小さい作品では、映画のことを全く知らないプロデューサーが結構います。そういう人と付き合うとひどい目にあったりしますよね。

メジャーの映画会社の場合はそこまでひどいことにはならないと思いますが、それでもときどき大失敗することはあります。どういう映画が当たるのかはなかなか分かりませんが、良い作品になるか悪い作品になるかはだいたい分かります。当たらなくても優れた映画はありますが、内容的にダメで興行的にも大失敗するような作品は最初から分かるはずなんですよね。どんなくだらない映画でも、当たればいいのかもしれませんが…。悲惨な結果になった映画は、最初からやる意味があったのかと疑問を抱くことがあります。

本間 それは設計図がきちんとできていなかったことが大きいですよね。

加藤 大きいですね。「脚本読み込み講座」でいつも言っていますが、劇場に掛かっている映画で、テーマが固まってないような作品も結構あります。脚本の時点で、どうして脚本をやり直さなかったんだろうと思うことが多いです。

- ◆ 本(脚本)が読めないプロデューサーが増えている

-

事務局次長・映像事業部長 槙田寿文(以下、槙田) どうしたら本が読めるプロデューサーを育てることができると思いますか?

加藤 プロデューサーは、とにかく映画をたくさん観て、映画の脚本をきちんと読むことだと思います。

加藤 プロデューサーは、とにかく映画をたくさん観て、映画の脚本をきちんと読むことだと思います。

あまり経験のないプロデューサーの場合、脚本が充分理解できないことがあります。映画は直接的な表現ではなくて、割と間接的な表現なことが多いんです。特に映画の場合は、映像や俳優さんの芝居で心情を表現していくので、ダイレクトにセリフが書かれていなかったりします。

「映画的な表現は映像で表現していく」「映像的な表現は直接的に意味を語らない」「微妙なニュアンスや行間で表現していく」ことを理解してもらう必要があります。

脚本は、サブテキストで表現していくんです。行間で表現することを理解してもらえないということは、脚本が読めないプロデューサーと言わざるをえません。そのようなプロデューサーに脚本を預けると「もっと分かりやすくしてほしい」という注文ばかり出てきます。私も、自分の脚本で「どこでお互いが好きになったか分かりません」という意見をプロデューサーから聞いて、びっくりしたことがあります。お互いが相手を好きになった瞬間が書かれていないプロの脚本などありません。台詞ではなく行間で書いてあるのに、それが理解できないからそのような感想になるわけです。そういうプロデューサーのことを、昔から「ホンが読めない」という言い方をします。プロヂューサーが分からないからといって、分かりやすく改訂すると、説明的でつまらなくなってしまいます。脚本は台無しです。プロデューサーには「ここではっきりと表現している」という基本的なことは理解してもらった上で、建設的な意見をこちらは求めているのですが……。

槙田 そもそも昔の名作を含めて、映画を観てるんですかね……

加藤 最近の映画は、配信を意識し過ぎているような気もします。家庭のテレビや、パソコンやタブレット、スマホなどで鑑賞されることを想定して作られているのではないかと考えさせられることもあります。スクリーン以外で鑑賞される場合は、映像だけでは伝わりきれない部分があるので、アップが多くなったり、台詞が多くなったりするのかもしれません。映画的ということとはちょっと違います。

例えば『愛の不時着』は、大人気ドラマです。それを絶賛しているプロデューサーは多いです。ですが、ネット配信の連続ドラマですから、映画的ではありません。映画的に「やってはいけないこと」をやっている脚本です。独り言で心情を説明していますが、こういう表現は映画では感心しません。海外の有名な脚本の技術書にも、こういう表現をすると映画は質の低いものになると書かれています。

“面白いもの”として評価はできますが、映像作品として素晴らしいかといわれると僕はそうとは思いません。あのようなヒット作に感動したプロデューサーが、同じような映画を量産するようなことになると、とんでもないことになってしまうと思います。

昔の日本映画には、黒澤明監督や小津安二郎をはじめ、そうそうたる名匠の傑作がたくさんありました。そういった古典的な名作映画をきちんと見て、その脚本を読んで、いかに優れた脚本があったのかを検証してもらいたいと思います。それが一番の優先事項だと思います。

- ◆初稿を書いてやっとスタートラインに立てる

-

本間 脚本家はプロデューサーや監督とはどのように対峙するべきか教えてください。

本間 脚本家はプロデューサーや監督とはどのように対峙するべきか教えてください。

加藤 オリジナル脚本を1人で書くにしても、脚本は何回も直しますよね。この脚本を直すということが大切な作業で、初稿を上げるよりも決定稿に向けて直していく作業のほうがはるかに多いわけです。

僕らは初稿を書いてやっとスタートラインで、そこから決定稿に向けてどのようにブラッシュアップしていくのかが勝負だと思います。そのときにプロデューサーと監督は、いつも意見を言ってくれる一番大切なアドバイザーです。

いいプロデューサーと監督は脚本を成長させてくれるいい意見を言ってくれます。いい監督は俳優さんの演出をはじめとして、映画全般の多くの決定をしますが、脚本のディレクションもするんです。直していくたびに脚本が磨かれて良くなっていく意見をくれるのがいいプロデューサーと監督だと思います。いい脚本にブラッシュアップされていくという手応えを感じながら改訂作業するのですから、わくわくしながら仕事をすることになります。改定作業は苦になりません。そのようなプロデューサーや監督と一緒に仕事をするといい脚本になります。それができる組み合わせの仕事は失敗しませんね。

逆に間違った方向やとんちんかんな意見を言われて、それを受け止められないことがあります。このまま直したらうまくいかないだろうなと思うような改訂だとものすごく悩みます。そういう場合は、たいていは作品も失敗します。

本間 加藤さんは初稿をあげるまでに、プロットをきっちり作ってから本(脚本)にしていますか?

加藤 取材の時間によります。最低でも初稿をあげるまでに3か月はかかりますが、資料の調査や膨大な取材が必要な時は、もっと時間がかかります。初稿までに半年以上かかることもあります。

初稿をあげてから直す期間は1年、2年、足かけ3年以上ということもあって、まちまちですが、1本に約半年くらいはかかります。1年に2本くらい書いて、1本流れて1年に1本映画になればいいなというペースです。ここ20年くらいで作品数は20本くらいですね。

本間 ndjc(文化庁委託事業「若手映画作家育成プロジェクト」)で『梅切らぬバカ』を作った和島香太郎監督(ndjc2008)は加藤さんの脚本指導で、とにかく歩いて取材してそれを肥やしにして活字にすることを学んでいました。

加藤 和島監督は今でも私の勉強会に来ています。次回作のプロットもできていますが、本当によく取材していて素晴らしいです。これは絶対にいい映画になるだろうと思うようなグレードの高いプロットを書いています。

加藤さんの脚本指導を受ける和島監督(2020年当時)

本間 加藤さんは、シナハン(シナリオ・ハンティング)には行きますか?

加藤 シナハンと取材は徹底的にやります。シナリオで自分が書こうとする部分はできる限り行って場所を見ます。場所を見ると、そこには必ず想像とは違うものがたくさんあります。そこでイメージと違っていたことについてもう一度調べ直します。そうしないと本物にはなりません。

頭の中にあるイメージだけで書くと、ふわふわして現実感がないんです。自分で確かめて目で見て、実際にその土地に立って、ここはこのような場所だときちんと認識しないと書けません。

本間 原作ありきだと原作の中にも地方が出てきますが、それも実際に足を運ぶということですね。

加藤 3年前くらいに1本やりたい小説があって、原作権は取れないと分かっていましたが、その小説の現場を写真を撮りながら回りました。この公園はここ、働いているスーパーはここ、病院はここかなどを見て回りました。

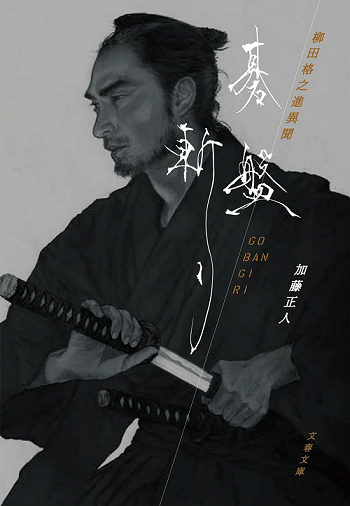

本間 今、『碁盤斬り』(監督:白石和彌、主演:草彅剛)を製作中ですよね。加藤さんがオリジナルの時代劇を成立させたことは稀有なことだと思います。

加藤 『碁盤斬り』はもともと落語ネタです。僕は囲碁が好きで、囲碁の映画を書いてみたいと思っていました。落語の「柳田格之進」という囲碁を扱った人情噺をもとに脚本を書いてみようかと思いました。でも、それだけでは映画にならないので、別の落語の演目と組み合わせたり、人情噺だけでなく、敵討ちのエピソードや、若いカップルの再度プロットを作ったり、それぞれの登場人物のバックストーリーを作ったりして、オリジナルという形で最初ロングプロットを書きました。

加藤 『碁盤斬り』はもともと落語ネタです。僕は囲碁が好きで、囲碁の映画を書いてみたいと思っていました。落語の「柳田格之進」という囲碁を扱った人情噺をもとに脚本を書いてみようかと思いました。でも、それだけでは映画にならないので、別の落語の演目と組み合わせたり、人情噺だけでなく、敵討ちのエピソードや、若いカップルの再度プロットを作ったり、それぞれの登場人物のバックストーリーを作ったりして、オリジナルという形で最初ロングプロットを書きました。

それを赤城聡プロデューサーと白石和彌監督に読んでもらいました。幸いにも、白石監督からやりたいと言ってもらいました。そこからプロット脚本にしました。何度か直しましたが、そのたびにいい脚本に成長していきました。オリジナルで書いたときの初稿より決定稿のほうが遥かに優れた脚本になりました。脚本の決定稿までには3年半かかりました。プロットを書き始めたのは7年以上前です。何の当てもなく書き始めたプロットでしたが、プロデューサーと監督のお陰で映画にしてもらえました。

本間 やはりプロデューサーと監督なんですね。

加藤 どんな意見を言われるかをなんとなく想像して打ち合わせに行くので、その通りだなと納得すれば、ぱっと直すことができます。しかし、「え?」と思う意見が出てくることもあります。でもよく考えていくと、ハードルは高いけれどそれをやれば、もっと深いものになると納得できることがあります。そういう意見を言ってもらえるのは有り難いです。自分では絶対に思いつかないアプローチの仕方ですから。

自分で書いたものは楽にブラッシュアップしようと思ってそちらの道ばかり考えてしまいますが、いいプロデューサーと監督は、少し険しく難しいけれど、そちらに挑戦してみたらもう少し高いところに行けるという意見を言ってくれます。そこからまた苦労が始まりますが、それを乗り越えたときに確実にブラッシュアップできます。そのような意見はすごく大切にしています。

100%正しい意見ばかりではないですが、一度はきちんと受け止めて真剣に考えます。どうしても違うと思ったときはきちんと説明をして改訂を断ります。ですが、考えていくうちに「なるほどそうだな」と納得できることは難しくても挑戦してみます。それがもしダメだったら元に戻せばいいだけですから、失敗を恐れることはありません。脚本の改訂は、プロデューサーや監督から要求されるだけでなく、自分から改訂の希望を申し出ることもあります。プロデューサーや監督のOKをもらった後で、こうすればもっと良くなると気づくこともあるからです。その時は、私から改訂の希望を申し出ることにしています。

記事のポイント 映像製作者必読! 脚本家・加藤正人が語る「徹底的な取材をもとにオリジナル脚本を書く脚本家が必要!」◎ オリジナル脚本は強い

◎ 映像製作のあらゆるパートで脚本を読む力・リテラシーが必要

◎ 良いプロデューサーと監督は脚本を磨いてくれる

◎ 新しい映画を作り続けられなければならない

◎ 日本映画のオリジナルで世界に発信できる脚本を

◎ 正当なギャランティを支払っていい脚本家を使わないといい映画にはならない

◎ オリジナルコンテンツを開発するための助成制度について

-

©2024「碁盤斬り」製作委員会

映画『碁盤斬り』

出演:草彅剛、清原果耶、中川大志、奥野瑛太、音尾琢真、市村正親、斎藤工、小泉今日子、國村隼

監督:白石和彌『孤狼の血』『孤狼の血 LEVEL2』『死刑にいたる病』

脚本:加藤正人『日本沈没』『凪待ち』

2024年製作/129分/G/日本

配給:キノフィルムズ

劇場公開日:2024年5月17日

https://kinofilms.jp/gobangiri/

脚本家の加藤正人氏による書き下ろし小説「碁盤斬り 柳田格之進異聞」発売中!

書名:碁盤斬り 柳田格之進異聞

著者:加藤正人

発売:2024年3月6日

定価:792円(税込)

ページ数:288頁

文春文庫

- 加藤正人 Masato KATO

- 脚本家

- 主な作品:『雪に願うこと』(2006、第18回東京国際映画祭 東京サクラグランプリ)、『クライマーズ・ハイ』(2008、第32回日本アカデミー賞優秀脚本賞)、『孤高のメス』(2010、第34回日本アカデミー賞優秀脚本賞)、『天地明察』(2012)、『だいじょうぶ3組』(2013)、『ふしぎな岬の物語』(2014、第38回日本アカデミー賞優秀脚本賞)、『エヴェレスト 神々の山嶺』(2016)、「火花」(2016 Netflix、第54回ギャラクシー賞テレビ部門フロンティア賞)、『彼女の人生は間違いじゃない』(2017)、『凪待ち』(2019)、『破戒』(2022)

- 主な作品:『雪に願うこと』(2006、第18回東京国際映画祭 東京サクラグランプリ)、『クライマーズ・ハイ』(2008、第32回日本アカデミー賞優秀脚本賞)、『孤高のメス』(2010、第34回日本アカデミー賞優秀脚本賞)、『天地明察』(2012)、『だいじょうぶ3組』(2013)、『ふしぎな岬の物語』(2014、第38回日本アカデミー賞優秀脚本賞)、『エヴェレスト 神々の山嶺』(2016)、「火花」(2016 Netflix、第54回ギャラクシー賞テレビ部門フロンティア賞)、『彼女の人生は間違いじゃない』(2017)、『凪待ち』(2019)、『破戒』(2022)