インタビュー

〈前編〉経営者講演

〈後編〉植田社長に聞く!(受講者からの質問コーナー)

-

コロナ禍にみまわれた2020~2022年の約3年間において、ライブ・エンタメ市場は大きな打撃をうけレコード会社も一様に苦境に立たされましたが、2023年、音楽市場は過去最高の成長率と売上を記録しました。その中で「人の心を豊かに」「夢や感動を創造する」ことをモットーにチャレンジしつづけるビクターエンタテインメントの植田社長にお越しいただき、2030年までに目指す姿と植田社長の仕事への向き合い方についてお話しいただきました。

(本記事は2024年11月14日にVIPOアカデミー「コーポレートリーダーコース」にて行われた経営者講演をまとめたものです)

- 植田勝教氏(ビクターエンタテインメント株式会社 代表取締役)[略歴]

〈前編〉経営者講演

ビクターエンタテインメントと関連会社について

- ◆会社概要と主な事業紹介

-

ビクターエンタテインメント株式会社 代表取締役社長 植田勝教(以下、植田) 初めにビクターエンタテインメントがどのような会社で何をしているのか、順にお話しします。

ビクターエンタテインメント株式会社 代表取締役社長 植田勝教(以下、植田) 初めにビクターエンタテインメントがどのような会社で何をしているのか、順にお話しします。

ビクターは1927年に「日本ビクター蓄音器株式会社」として、設立された歴史ある会社です。そこから音楽事業を始めたことが、この会社の祖業であり、音楽事業として1972年に独立したのが、現在の「ビクターエンタテインメント」(旧:ビクター音楽産業株式会社)です。

私がビクターに入社した1982年頃は、世の中はまさにビデオカセット全盛期でした。ビクターはVHSの特許を持っていたので、この事業で大きな収益を上げていました。時を経て日本ビクターはケンウッドと合併し、「株式会社JVCケンウッド」となりました。形は変われども現在のビクターエンタテインメントは、この会社の子会社という位置づけです。

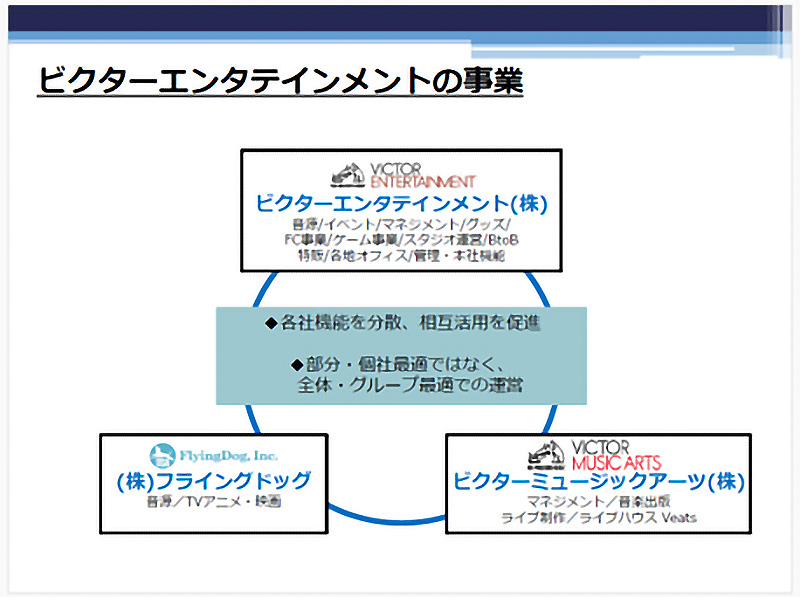

ビクターエンタテインメントを柱として関連会社は2つあります。

・「株式会社フライングドッグ」:アニメ音楽に特化したレーベル。アニメに関連する音源や劇伴の制作を行う。

音源の制作の他に、TVアニメ、アニメ映画などに出資、制作委員会への参画、所属アーチストイベント事業なども行っています。

・「ビクターミュージックアーツ株式会社」:アーティストのマネジメント、音楽出版、ライブ制作、ライブハウスの管理・運営など複数の機能をもつ会社

音楽アーティストのマネジメントが主ですが、それだけでなく、ミュージカル俳優やお笑い芸人のマネジメントも行っています。音楽出版社としての機能やライブハウス「Veats Shibuya」の運営も行っています。

ビクターは約360名の社員でこれら3社を運営し活動しています。

その根幹となるビクターエンタテインメントは音源・映像・配信などのコンテンツ作りはもちろん、イベントの主催・興行、そして現在15組程度の音楽アーティストのマネジメントをしています。プロダクション事業を続けていくのは難しいのですが、アーティストから生まれる様々な権利を全て内包し、全ての角度からマネタイズしていこうという考えでマネジメント事業を進めています。

・保有レーベルと所属アーティスト

ビクター内にはいくつかのレーベルがありますが、たとえば、「TAISHITA」というレーベルはサザンオールスターズのレーベルです。また、「FlyingDog」はアニメ専門のレーベルとなっています。数多くの所属アーティストがいますが、看板アーティストは「サザンオールスターズ」でしょうか。彼らは45年間という長い期間、最前線で活躍し続けてくれています。また、「サカナクション」「星野源」「木村拓哉」など多くのファンを持つアーティストが所属しています。取り扱う音楽ジャンルも幅広く、演歌からロック、J-POP、アニメ音楽まで何でも揃っている百貨店的な色彩を持っています。

- ◆ビクターの周辺ビジネスについて

-

・ライブハウスビジネス「Veats Shibuya」について

「Veats Shibuya」というライブハウスを渋谷宇田川町で運営しています。このライブハウスは600名程度のキャパシティで、2020年から運営しています。運営初年度にコロナ禍に突入して厳しいスタートになりましたが、立地が非常に良いこともあり、今では毎日ライブが行われ多くのお客様に来ていただいています。

ライブハウスは作る時には大きな投資が必要ですが、毎日稼働できれば、非常に収益性の高いビジネスとなります。

・音楽スタジオ「VICTOR STUDIO」とゲームアプリ開発

弊社は音楽スタジオを持っています。このスタジオは青山の新国立競技場の脇にあり、日本のスタジオの中では大箱に分類されるスタジオです。自社のアーティストの録音だけではなく、貸しスタジオとしても提供しており、多くのアーティストに利用されています。また最近では劇伴音楽やゲーム音楽など大人数での録音需要も非常に多いです。

ゲームアプリの事業も展開していて、最近では「東京リベンジャーズ」のゲームアプリをリリースしました。投資額が非常に高く、制作にかなりのコストがかかるため、失敗が許されない博打のような部分はありますが、それでも2年に1回程度リリースしています。

- ◆イベント興行の復活と推し活による収益拡大

-

・推し活マーケットとファンクラブ事業

アーティストグッズの企画・制作・販売に関しては、現在マーケットが非常に大きく成長しており、私たちとしても大いに可能性を感じています。アーティストグッズが日本国内で何千億円規模の市場を持つのか具体的な数字がなく、はっきりと分かりませんが、昨今男女問わず、「推し」がいる生活が肯定的に捉えられるようになり、皆さん楽しんで「推し活」に勤しんでいらっしゃると思います。そのような背景の中、コンサートやグッズにお金を使う方々が増え、さらに私たちがリリースするCDを音源としてだけでなく、グッズの一つとして購入されるケースも増えているのでグッズ事業には一層力を入れていきたいと考えています。

ファンクラブ事業については、まだ事業と呼べるほどの規模感ではありません。また、この分野は自社だけで完結するものではなく、バックヤードを担当する会社やシステムを持つ企業との協業もあり、現時点では大きな収益を上げるには到っていません。それでも、アーティストマネジメントを行う以上、グッズ、イベント、ファンクラブは全てつきものですので、これを一つのまとまりとして捉え、音源ビジネスに次ぐ柱として育てていきたいと考えています。

・音楽イベント「ビクターロック祭り」

私たちが持つレコード会社としての知見やノウハウを、さまざまな企業に提供し、収益化しています。

一つの例としては、弊社が10年間継続して開催している音楽イベント「ビクターロック祭り」があります。2014年の幕張メッセからスタートして、2024年11月30日には「東京ガーデンシアター」(豊洲)で10回目の公演を開催しましたが、この「ビクターロック祭り」を通して様々な形で企業とのコラボレーションを行ってきました。音楽事業が若い世代、ユースマーケットを持っていることは、音楽業界以外の企業から高く評価されています。この他にもさまざまな形で企業とのコラボレーションを進めています。

- ◆事業運営で大切にしている考え方

-

私が事業運営で大切にしている考え方ですが、ひとつは「グループ内にある様々な機能を、各部署が相互に活用し合うこと」、そして「部分・個社最適ではなく、全体・グループ最適での運営」です。こうした考え方は単年度の事業計画や予算を達成する上でも非常に重要ですし、中期的にグループ全体として成長を目指す上でも大切であると考えています。事業運営の根本では売り上げと営業利益のチェックを行っていますが、えてして陥りがちなのが「自部門や個社の収支だけを気にする」ことです。

しかしながら、当然ですが個社・部門ごとに給与が決まるのではなく、ビクターエンタテインメントグループ全体として「どのような売上を作り、どうやって利益を残すか」が給与にも反映されます。そのため責任者の方たちには部門運営だけではなく、グループ全体のメリットを考えて運営してほしいと考えています。部分最適や個社最適ではなく、全体最適が非常に重要です。

例えば、所属アーティストのグッズ制作に関して言えば、社内に企画・製造・販売の機能があるにも関わらず、業者とのおつきあいや少しの割引のために社外発注してしまうことがあります。しかしグループ全体としてみれば、キャッシュが外に流れてしまうことになるので、なるべく外注はせずに社内で回していきましょうということです。

グループ全体を見渡して「何をすれば全体として成長できるのか」を常に考えながら事業運営を進めるようお願いしています。この考え方が、全体最適・グループ最適を目指す際の合言葉となっています。

- ◆事業別売上構成比

-

音源事業が売上の過半を占める主力事業であることは変わりませんが、次の柱としてマネジメントを中心に、イベントやグッズなどアーティストを中心にした音楽エンタテインメント全体から売上を作ろうと考えています。音源があり、マネジメントがあり、グッズ、イベント、ファンクラブ、ゲーム、スタジオ、他企業との付き合いなど、様々な形で音楽エンタテインメントの事業領域を広げていきたいです。そして、各領域でしっかりと毎年成長していくことを目指しています。エンタテインメントビジネスのさまざまな領域にウィングを広げながら、新しいチャンスを拾い、会社を成長させていくことが今の考え方です。

・海外マーケットへの取り組み

2030年には海外のユーザーにアプローチできていることを目標としていますが、現在の状況は配信売上の約9割弱が日本国内からのもので、海外からの売り上げは全体の10%程度しかありません。ただ、アニメ音楽を専門とするフライングドッグでは、全体の3割弱が海外売り上げとなっています。日本のエンタテインメント産業で世界に通用するジャンルとして、アニメは群を抜いて強いと感じています。

グローバルで展開する4大DSP(デジタルサービスプロバイダ)である「Apple Music」「Spotify」「Google(YouTube)」「Amazon Music」に音源を提供することで、世界中に楽曲が配信される仕組みになっています。ただし、これら4大DSPが全世界で均等に強いわけではありません。たとえば中国のように入り込めていない市場もあり、ローカルごとに特色があります。そのため、エリアで強いDSPや配信業者とも個別に契約を進めながら戦略的に進出しています。

4大DSPに限らず世界各地の有力DSPとも契約をしていくことで、より私たちの音楽が世界中に届いていくような体制を今は進めています。

・自社Eコマースの取り組み

皆さんご存知の通り、街からレコード店が次々と姿を消しています。

かつては山手線の駅ビルに必ずと言っていいほど「新星堂」さんがテナントとして入っていた時代がありました。また、近所の商店街にもレコード店が必ずあって、そこに子どもが買いに行く構図がありました。しかし、そんな時代はほぼ終わりを迎えています。

実際、私たちが今一番レコードを売っているのは主要な流通業者を通じての販売です。2023年の年間取引高ではAmazonが最大のシェアで4分の1ほどを占めています。これに次ぐハピネットはCDの卸流通業者で主に楽天ブックスとの取引が大部分です。

2024年上半期に注目すべき動きとしてお話ししたいのが「ビクターオンラインストア」のことです。これは、現在どの企業も熱心に取り組んでいるEコマースストアを自社で運営しているものです。ここは会社として、さらに力を入れていきたい分野です。また、CDやブルーレイだけでなく、グッズの販売にも力を入れていきたいと思っています。

・ステークホルダーに対して

最後にステークホルダーに関してお話しします。企業活動を行って、それがさまざまな人々に影響を与える中で、それぞれとどのように向き合い、付き合っていくかが重要になります。

私自身、代表取締役の立場になってから、それまでは音楽のことだけ考えて、「この曲がいい」「このアレンジがおもしろい」「あのライブは良かった」といった話しばかりしていましたが、立場が変わったことに伴ってものの見方も随分と変わりました。その中で、従業員、株主、そして社会というステークホルダーについて皆さんにお伝えしたいことがあります。

まず従業員について、当社には約360人の従業員がいます。会社を運営する上で大切なのは、従業員と経営者にチームワークがあることです。健全なやる気がなければ、きちんとした良い結果も生まれませんし、事故が発生してしまいます。従業員の皆さんが仕事にどう向き合い、どのように働くかは非常に大切だと思います。どの様なオフィスを作っていくのか、といった職場の物理的な環境整備も重要なことですし、一方では、従業員の意識調査などを通して、様々に改善を行っていくことも大切と捉え実践しています

- ◆時間外労働と制作現場でのはざまで

-

特に頭を悩ませているのは時間外労働の問題です。我々音楽レーベルの人間は、アーティストがスタジオ録音を始めると「時間になったからやめよう」と私たちが途中で区切ることはありません。作業が進み、アーティストがノッているのであれば「続けましょう」となります。

さらに、遅い時間に「食事に行こう」と誘われた際も、私たちは断ることはなく「ぜひ行きましょう」となります。そこでアーティストとコミュニケーションを取りながらいろいろな話をすることが仕事になるからです。

一方で、企業には社会の一員として法令順守が求められます。時間外労働に関する法律を守ることは当然のことですが、従業員のみなさんはアーティストと一緒に行動しながら日々業務活動をしているので、非常に難しい問題となり得ます。この課題についても、解決策を見つける必要があります。皆さんが将来コーポレートリーダーになった際には、同じような悩みに直面するかもしれません。

株主についてです。当社はJVCケンウッドの100%子会社であり、決算発表や株主総会では、私も壇上に上がりエンタテインメントに関する質問に対応しています。株主と向き合って仕事をすることは、私の立場において非常に重要な部分です。皆さんが取締役になるときにも、こうした側面が出てくると思います。

最後に社会についてです。冒頭でも触れたように、「企業は社会の一員である」ため、社会に対して価値を提供し続け、世の中の人々に認められ喜んでいただけなければ会社は存続できません。

私たちも社会の一員として規則を守りながら、健全に運営していくことも求められます。今はこうした部分を意識しながら、経営に取り組んでいます。

最後に私たちがどのような考えを持って活動しているのか、また2030年までにどのような方向性で取り組んでいくかについてお話しします。

時代を象徴するアーティスト、音楽、トレンドを発信し続ける存在感あふれる「音楽エンタテインメント企業」

- ◆人々の心を豊かに。感動の根底にある「クリエイティブでありたい」という想い

-

時代を象徴するアーティストとしてイメージする方はたくさんいらっしゃいますが、私がイメージするのはやはり「サザンオールスターズ」や、解散してしまった「SMAP」です。このような世間に広く記憶に残るアーティストや音楽などを発信していける企業でありたいと思っています。また2030年というタイムスパンで考えると、国内にとどまらず、国境を越えて海外のユーザーにも本格的にアプローチしていきたいと考えています。

企業として、社会に対して価値を提供し続けることは、長期的に存続するために不可欠です。そして、従業員一人ひとりが「自分たちがどのように社会の役に立っているのか」を実感できる企業でありたいと願っています。

私たちが生み出している「音楽」や「映像」は、人々の心を豊かにし、感情を揺さぶる力を持っています。そのため、お客様の心に残り、勇気を与える、あるいは特別な記憶として刻まれる作品を提供することこそ、私たちの最大の価値だと信じています。感動の根底にある「クリエイティブでありたい」という想いを大切にし、単に役務を提供するだけの企業ではなく、独自のクリエイティビティを持ち、それを形にして生み出していく会社であり続けたいと考えています。

以上となります。

ありがとうございました。

〈後編〉植田社長に聞く!(受講者からの質問コーナー)

- ◆海外展開への取り組み

-

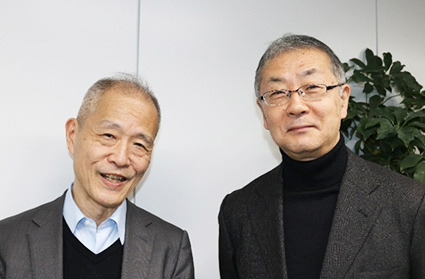

VIPO専務理事・事務局長 市井三衛(以下、市井) 受講者の皆さんからいただいた質問をベースにしていくつか質問させていただきたいと思います。

VIPO専務理事・事務局長 市井三衛(以下、市井) 受講者の皆さんからいただいた質問をベースにしていくつか質問させていただきたいと思います。

Q1. YouTubeの再生回数などから、海外でも日本人アーティストの人気が高まっていると感じています。その中で、アーティストは「最初からグローバルでのヒットを意識して創作する」のでしょうか?それとも「まずは日本のファン向けに創作し、その延長線上にグローバルでのヒットがある」という形で創作していくのでしょうか?

植田 弊社アーティストのことで言えば、ビクターと専属契約しているアーティストは数多くいますが、最初から世界市場を意識して制作している方は、一部に限られると思います。ただし最近では、日本語の楽曲がそのまま海外で評価されることも多いので、日本語で世界を目指しているというケースも多いです。

市井 Q2. さきほどのお話しの中で、グローバル展開を意識して海外市場での活動を進めているようですが、その具体的な方法について教えていただけますか?

植田 一つは所属アーチストの海外公演であり、対象地域の拡大です。アーチストはアルバムをリリースすると、これに伴って、全国でツアーを行います。従来は札幌から九州、沖縄まで、国内を回るツアーだったのがここ数年で、韓国、台湾、中国本土3~4か所程度が、これに加えられるようになってきています。これらの地域では、現地での出演料収入が見込めるだけでなく、

CD Tシャツなどのグッズ販売でも売り上げがしっかり見込める様になってきています。

また、音楽配信においては、Apple Musicなどの4大DSPを活用し、世界中から収益を回収しています。それに加え、各地に強い独自のDSPとも契約を結び、配信のマネタイズを進めています。特に大きな突破口となっているのが、アニメとの連携です。アニメ作品を通じて音楽を広めることが、海外展開において最も効果的な手段の1つとなっています。

- ◆人材育成やマネジメントに関して

-

市井 Q3 課長以上のマネジメントに携わる方々に、どのようなことを期待されていますか?また、今日の受講者の方たちのように、社内や業界全体のマネジメントに関わる人々はどのような役割を担えばいいでしょうか?

植田 一つは、自部門のスタッフをよく見ていくことだと思います。部門の名称が「グループ」や「チーム」「課」でも、マネジメントを担う人には自分の担当するユニットを大切にしてほしいと思います。私が現場でマネジメントをしていた頃も同じですが、極端に言えばマネジメントという立場の人は自分が直接動かなくても、スタッフがしっかり動いてくれればアウトプット出来るわけで、スタッフをモチベートすることは大変重要です。そのモチベートとは、スタッフ自身が「面白い!」と思って仕事に取り組めることです。

そもそもレコード会社に入ってくる方は「音楽が好き!何か面白いことをしたい!」と思っているタイプが大半です。私は、そういった人たちをどのように楽しませるかを常に考えていました。スタッフ本人が面白がってくれたら進んで仕事もしてくれますし、アウトプットも多くなって、本人はもちろん、アーティストも上司もそして会社もハッピーになります。

そのため、課長などのマネジメントを担う方々には、スタッフを面白がらせて自発的に仕事に向かうという風土や環境づくりを目指してほしいです。

市井 植田さんが課長だった頃、どのようにしてスタッフを面白がらせていたんですか?

植田 どんな人でも必ず得意なことがあると思うんです。360度すべてが完璧でバランスの取れた人ばかりが会社にいるわけではありません。私が入社した頃のレコード会社には、非常に個性的で、極端な人が多かったですね。今ではコンプライアンス上あり得ないような言動をする人もいましたし、全くダメな部分がある人もたくさんいました。人としてバランスが取れていなくても、みんな得意分野を必ず持っているんです。

植田 どんな人でも必ず得意なことがあると思うんです。360度すべてが完璧でバランスの取れた人ばかりが会社にいるわけではありません。私が入社した頃のレコード会社には、非常に個性的で、極端な人が多かったですね。今ではコンプライアンス上あり得ないような言動をする人もいましたし、全くダメな部分がある人もたくさんいました。人としてバランスが取れていなくても、みんな得意分野を必ず持っているんです。

制作の現場でいうと、アーティストを担当してもらう際に、「このジャンルなら君が担当すれば絶対にうまくいくよね」と強みを刺激するような形で仕事を任せていました。そして、それがうまくいけば本人もすごくハッピーで、会社としても結果が出るので、みんなが自信を持っていい顔で仕事ができる環境になっていました。

市井 その場合は、スタッフの得意なことを重視して、ダメな部分には目をつぶるということでしょうか?

植田 そうですね、ダメな部分には目をつぶります。根本的な認識として、自分も含めて「レコード会社にバランスの取れた人ばかりがいるわけないよね」と思っているので(笑)。

もちろん法令順守は絶対ですが、それさえ守れていれば、多少ダメなところがあってもそれはそれでいいんじゃないか、と思っています。

Q4. 若手の人員確保(退職率ダウン、獲得)についての取り組みをお聞かせください

前編のお話しの中で「部分最適ではなくて、全体最適が大事」とありましたが、そのことについて工夫していることや若者のモチベーションを高めるためにしていることはありますか?

植田 私の立場では、入社したばかりの社員が今どんな仕事についているかを細かくフォローすることは難しいですが、若い方の採用を積極的に行うことには非常に気を配っています。

当社は歴史がある分、平均年齢がどうしても高くなり、今では45歳を超えています。これをどのように若返らせるかは非常に大きな課題です。会社として逆ピラミッド型の年齢構成は良くないので、数年かけて20代の社員の割合を20%以上にすることを目指し、新卒定期採用の人数を増やしています。

おかげさまで応募者数も増えており、毎年優秀な人材が入社してくれています。ただし、入社後に注意しなければならないのは、いきなり無理な仕事を与えないことです。私たちが入社した頃は、乱暴に「次は自分で考えろ」とか「先輩の背中をみて学べ」なんて言われることが多く、突き放されても、自分で試行錯誤することが当たり前でしたが、今の時代ではそれではうまくいきません。今の若い方に、いきなり現場に放り込んで同じことをしても、持ちこたえられるほどタフな人は少ないと思います。そのため、丁寧な導入プロセスを整えなければ、せっかく採用した人材が定着しにくくなると感じています。なので、上の立場の方には、「先輩の背中を見て学べ」では通じない。時代にあった育成を。と若手のスタッフに対して、同世代目線でフォローしてもらうようお願いしています。

市井 若手育成のためのケアについて理解しました。では、世の中が大きく変化していく中で、植田さんやビクターエンタテインメントとしては、若手教育をどのように考えていますか?

植田 2か月に1~2回は外部から講師を招いて勉強会を行っています。

たとえば今月は2か月連続で「ワークライフバランス」をテーマに行いました。これは比較的ソフトなテーマですが、今後は「生成AIの現在位置」についての勉強会を予定しています。以前には「NFT」(Non-Fungible Token/偽造不可な鑑定書・所有証明書付きのデジタルデータ)についての勉強会も開催しました。社員が学べる機会を積極的に作ることを心掛けています。

また、全員に適用するのは難しいですが、VIPOが提供するような外部のビジネススクールにも幹部候補の社員を積極的に参加させています。

- ◆植田社長に関すること。

-

市井 Q5. ご自身のキャリアの中で仕事における失敗談はありますか?それを通じて学べることがあればと思います。

植田 失敗談は数多くありますよ(笑)

最も覚えているのは、自分が担当しない、または自社で「パス」したアーティストがその後、超ビッグアーティストになったケースですね。具体的な名前はあまりにも恥ずかしくて今は言えませんが、そういうことはありました。逃した魚が大きかった!というわけです。

市井 どうしてそのアーティストをパスしたのですか?

植田 おそらくその時、「面白くないかな?」と思ったのが理由だと思います。

市井 でも、世間的には評価が全く違ったと?

植田 はい。でもそのままでは確かに売れなかったと思います。ただ、それから2年後には全く違う音楽を作り出し、大成功を収めたというケースです。これはどこのレコード会社でもよくある話だと思います。こうした失敗例はたくさんあります。逆に他社でうまくいかなかったアーティストがビクターに来て大成したパターンもあります。私自身、「もしあのアーティストを担当していたら、今ごろ私の生活はずいぶん楽だっただろうな」と思うことはありました(笑)。

市井 それは興味深いですね。他には何かありますか?

植田 40を過ぎて担当した邦楽部門で理解が足らず、無知のあまり、失敗したことですね。

私のキャリア全般でいうと、1982年に入社してから約20年間、42歳まで海外アーティスト、洋楽部門を担当し、後半の5年間は洋楽部長を務めました。

特に80~90年代にかけては、多くの著名なアーティストがいて、当時、各社の洋楽部門は非常に大きく、ビクターも例外ではありませんでした。

その後、邦楽の担当に異動したのですが、これは当時の常務2人からの指示によるもので、私の意思ではありませんでしたが、会社員として指示に従うしかありません。ところが、邦楽の仕事には分からないことが非常に多くあって、いわゆる、邦楽業界にある独特の「お作法」や「しきたり」について、私は全く理解していなかったんです。

洋楽の仕事では契約書が重視され、それに基づいて物事が進むのが基本です。しかし、邦楽業界ではそれだけでは通用しない側面も多く、失敗したことがたくさんありました。

市井 もう少し具体的に教えていただけますか?

植田 しょうもない話なんですが、日本によくある暗黙のルールですね。例えばビンゴ大会でスタッフが勝ってはいけないとか。レコード会社の社員がビンゴで勝って賞品を持っていくのはよろしくないのですが、私はそのことを知らず、正直にプレイして勝ってしまったんです(笑)。

市井 同じ業界にいたので、その様子は何となく想像できるので冷や汗がでますね(笑)。

Q6. プレイヤーから経営へ軸足を移していく過程での葛藤や抱えている課題などがあれば伺いたいです。

植田 葛藤と言うほどの葛藤はありませんでした。

会社の中で自分の役割がどんどん変わっていくのは当然のことですし、課長から部門長、本部長へと立場は変わりましたが、制作部門にいる限りは「音楽に触れる・携わる」という仕事そのものの本質に大きな違いはないので葛藤はなかったです。

一方で、課題は常にあります。今も課題だらけで、毎日何かしらの問題が出てきます。

会社には360人の従業員と、100組以上のアーティストが所属しています。これだけの規模になると日々いろいろなことが起こります。滑ったり転んだりと、予期せぬ事態はしょっちゅう起こります。これらに注意し、目を配らなければなりません。

市井 課題という点では、役職の変化に伴いどのように変わっていきましたか?

植田 会社経営という広範な視点で物事を見る必要があります。現場に近いところにいると直接声をかけたりする機会が増えるかもしれませんが、現在はそれを控えるようにしています。直接介入しすぎると部門長がやりづらくなりますから。

今の立場ですと、現場から距離ができるため、直接情報が入ってこない分どうしても情報の鮮度が落ちがちです。中間の部門長や課長、取締役から物事を聞いて判断するようになりがちですが、そこのタイムラグをわかったうえで、リアルな状況を把握するために社内業務のことはもちろん、アーティストに関しても情報収集の仕方は課題になっています。

市井 その情報収集の工夫として、具体的にはどのようなことをされていますか?

植田 できる限りコンサート現場に足を運ぶようにしています。コンサートに行けば、リアルなお客様の反応を見ることができますし、アーティストが今何を目指しているのかも見えます。また、現場スタッフとも直接話す機会が生まれます。また、スタッフから飲みや食事に誘われたときには断らないことを徹底しています。

市井 なるほど。確かにいろいろな業務を抱えていてリアルタイムに状況を把握することは大変なことと思います。それでは、個人的に気になることなんですが、

Q7. 売れるアーティストと結果的に売れないアーティストはどこから差がつくのでしょうか?

「一回売れる」ことではなく、「ずっと売れ続ける」こと。そして、スタッフを巻き込む力。

植田 これは非常に難しい質問ですね。

一番分かりやすいのは、アーティストが持つ根本的な能力ですね。歌唱力や、作詞・作曲制作の能力も大きな要素です。標準的な作品しか作れない人と、極めて秀でた作品を生み出せる人、クリエイティブであることの違いは圧倒的にあると思います。

また、自己演出力の高い天才的な人もたくさんいます。本当のご自分の姿はどこなのかはわかりませんが、私たちに見せるときのセルフプロデュース力が最初から出来上がっている人もいます。そのような人は別格で売れると思います。逆に、突き抜けるものがないというか、アベレージなものを続けていると、どうしても売れにくい傾向があります。

市井 そうなんですね。

植田 重要なのは「一回売れる」ことではなく、「ずっと売れ続ける」ことです。そのためには、アーティストの中に持っているもの、世界観が非常に大切になってきます。それが「普通より少し上」という程度だと、結果を出し続けるのに苦労すると思います。

市井 本人の潜在的な魅力と時代が求めているもののマッチングも重要ですよね。

植田 はい、そうです。それも大いに影響します。その時々のタイミングや時流に乗って売れるケースもあります。典型的な例はコロナ禍ではコンサートやライブが極端に無くなり、配信が主流になりましたよね。その時期には、スタジオ録音ではなく、デスクトップミュージックが注目を集め、一部のアーティストがブレイクしました。でも、永続性が無かったりもしますよね。

一時的に売れるアーティストと、持続的に活躍できるアーティストとの間で能力や考え方の違いがあると思います。また、アーティストが大きくなると、自分一人では活動を続けるのが難しくなります。どんなスタッフと組むかが非常に重要です。レコード会社の立場では、アーティストを導き、アーティストと一緒にそのキャリアを永続させるために、常に新しいヒットを生み出すように仕事をしていきます。アーティストにとっては、優秀なスタッフとどうやって信頼関係を作り上げ、自分のスタッフとして巻き込んでいくのという力も重要かと思います。

市井 私も経験がありますが、スタッフがアーティストに求めていることと、アーティスト自身がやりたいことが合わないケースもありますよね。そうした場合、どう対処するべきでしょうか?

植田 確かにありますね。世の中やスタッフがアーティストに求めていることがあっても、アーティストがそれに反発する時期はほぼ必ず訪れます。その時、説得しようとしたり、喧嘩しても解決しないので、私は「ガス抜き」として好きなように作らせることもあります。世の中が求めているものとは極端に違う作品を作らせることも一つの手段だと思います。

表現者である以上、世の中が求めているものとは違うもの、独自のものを作りたくなることはアーティストの性なので、「好きなように」させることも長いキャリアの中で出てくることは大いにありえると思います。とはいえ、あまりうまくいかないケースがほとんどだったりしますが…

市井 レコード会社や担当者としては、そういう余裕を持つことが大切なんですね。

植田 そうですね。アーティストと長いキャリアを共に歩むのであれば、それを許容するのは自然なことだと思います。

市井 それでは、ここからは会場にいる受講者のみなさんから直接質問をいただきます。

Q8. 私自身が悩んでいることがあります。それは社内で2~3年ごとにジョブローテーションする制度があるんですが、短期間でさまざまな業務を経験させるために、入社時にやりたかったことと実際の業務との間に乖離が生じ、「興味がない」「やる気がない」という若手社員が出てきていることです。先ほど「世間が求めていることと本人がやりたいことが異なる場合でも、長いキャリアで見れば一度はやらせてみるべき」とおっしゃいましたが、2~3年という短い期間の中でどのようにして彼らのモチベーションを上げればよいでしょうか?何かアドバイスをいただけますと幸いです。

植田 そうですね。「配属ガチャ」の失敗で辞めてしまう人は結構多いと思います。現在は売り手市場ですから、学生さんたちはとても強気ですよね。辞めても手を上げればどこかに入社できますし次が見つかる自信があるためでしょう。でも、申し訳ないのですが、これについて明確な回答を私は持っていません。

実際、最近ビクターに入社した社員で、前の会社で配属先が自分の希望とは全く異なる管理部門であったことを理由に退社され、弊社の中途採用に応募してきたケースがありました。その人に理由を聞いたところ、「自分は音楽の現場で働きたいと思っていたので、関係ない管理の仕事なら辞めて、バイトでもいいので現場の仕事をしたいと思った」と話していました。このように、自分の期待と現実のギャップで辞めてしまう人はいるわけです。

ただ一つ言えるとすれば、コミュニケーションを密に取ることが大切だと思います。

働いている人ときちんと話をする、心で繋がることができれば、関係を保つことも可能だと思いますし、コミュニケーションをとる中で、何かしら考えに変化をもたらしたり、仕事の中で希望を見いだせるかもしれません。もしそのコミュニケーションが欠けているとしたら、状況を改善するのは非常に厳しいでしょう。コミュニケーションを取ることが大切とは、解決策としてありきたりかもしれませんが、私はそれが唯一のアプローチだと考えています。

Q9. 植田さんご自身の自己分析について聞かせてください。

現在のポジションに就かれた理由は何だとお考えでしょうか?

ご入社以来、一社で長いキャリアを積んでいらっしゃる中で、なぜそのポジションに就くことができたのか、教えてください。

植田 「ただ、そこにいたから」です(笑)。

特に社長になりたいと思って仕事をしていたわけではありません。ただ、取締役としての立場は非常に長く、前々前社長の頃から十数年にわたり取締役を務めました。その間、会社としては厳しい時もありました。その中で、とにかく最善の結果を追求して一生懸命取り組んできたことはひとつあると思います。

後は全体を見渡しながら公平な視点で数字を作り上げてきたこと。そして、社会人として当然のことかもしれませんが、周囲から信頼を失わないような言動をしてきたことでしょうか。当たり前のことですが、とても大切なことだと思います。

Q10. 私もエンタテインメント業界に携わっていますが、「売れる」プロセスを作ることが「当り屋(賭け)」だなと思うことがあります。しかし「プロセスがあれば絶対に売れる」と主張する方もいます。アニメが海外で売れている流れもありますが、アーティストを「これなら売れる時流」に進ませるべきか、それとも先ほどおっしゃっていた本人の「能力」ややりたいことで勝負させるべきか、植田さんはどちらが重要だとお考えでしょうか?

植田 私の考えでは、「売れる方程式」というものは存在しません。こんなことを言うと良くないですが、音楽業界ではほとんどの場合、売れないのが現実です。球を投げてぽんぽん売れるなら、こんなに苦労はしません。たとえ一生懸命に努力しても、簡単に結果が出るわけでもありません。この業界は、「5打数1安打」のビジネスだと思っています。そういう意味では賭けの要素は大きいと思います。

それでも、成功の可能性を高める条件や流れはあります。例えば、小学館さん・集英社さん・講談社さんが持つ人気IPをアニメ化した際に、その音楽を担当するケースや、かつてのドラマの主題歌やエンディングに楽曲が採用されることなどが挙げられます。これらは、ある種の「方程式」に当てはまるかもしれないので、確率が高まるかもしれません。

しかし、その「方程式」にたどり着くまでの道のりは簡単ではありません。ゼロイチで成功を保証するような法則はなく、条件や案件ごとにやり方も変わってきます。結局のところ、「頑張るしかない」「やってみるしかない」というのが私の答えです。

受講者:そのお話を伺って、心が救われました。もし「正しいプロセスさえあれば売れる」という法則があるなら、自分のやり方が間違っているのではないかと悩んでしまうところだったので。

植田 その法則があるのなら、ぜひ私にも教えてほしいですね(笑)。

Q11. 同業者から質問させてください。

ビクターさんは30年前から香港などにスタッフを配置し、展開していたと記憶しています。

当時の国際業務は、主に海外から日本市場に作品を輸入し、販売することが中心だったと思いますが、昨今のインターナショナルビジネスでは、日本市場が横ばいの中で、日本の作品をどのように海外に売っていくか、輸出の方向にシフトしてきています。

今後、日本から海外にライセンスアウトしていく際には、どのような点を重要視していくべきだとお考えでしょうか?また、より海外マーケットへの展開をしやすくするためには、どんなサービスがあれば良いと考えますか?

植田 ひとつは、全世界に配信して音源の売り上げを作るために、デジタルディストリビューションのネットワークを構築することです。4大DSPとの提携はもちろん、各地域で有力なパートナーを見つけて連携していくことも重要です。

流通だけ確保しても、現地で宣伝やマーケティングを担当する人がいなければ、話は進みません。例えば、東南アジア、アメリカ、南米などで、現地のDSPに働きかけることや、インドネシアの数万人規模のフェスティバルにアーティストをブッキングしてくれるようなマーケティングパートナーがいろいろな場所にいてくれるのが重要だと思います。

ビクターでも現在、中国、韓国、インドネシア、タイなどで市場開拓を進めていますが、理想的なパートナーを見つけるのは難しく、まだ途上段階です。今ちょうどそのようなネットワーキングを作り始めたところで、よいパートナーを探しながら、進めています。話が整えば、大きな変化が期待できると思っています。

市井 Q12. 現在、音楽と言えばK-POPが世界的に成功を収めていて、比較するとJ-POPはまだ伸び悩んでいると言われています。どこで差がついていると感じますか?

植田 K-POPは最初からアメリカ市場をターゲットにしていました。

15年程前に私が韓国を訪れた際、韓国のマネジメント会社をいくつかまわりましたが、ある会社では「うちのグループはアメリカに行って成功させるつもりだ」と語っていました。当時、ビルボードのダンスチャートで200位以内に入ったという話だったので「なんだそんなものか」と思っていたのですが、それが時を経て、BTSがグラミー賞の檀上でスピーチするような世の中になりました。

そのスピード感は非常に速かったです。根本的に、韓国の社会が最初から国外をターゲットにしているというスタート地点が大きな違いかと感じます。最近の日本では、若者でもインターナショナルな視点を持つことが少ないように思います。韓国では、最初からアメリカの音楽を研究し、それに匹敵するものを作るという意識がアーティスト本人にもビジネス・サイドにもあったのではないでしょうか。日本はそこまでの視点がなかったということは大きいかと思います。

市井 日本人がそういう視点と目標をもったところで、追いつけるとは限りませんが、そうならないといつまでたっても追いつけないでしょうか?

植田 YOASOBIや藤井 風さんのような独特の世界観をもつアーティストの方もいて、日本にはアニメという独自のツールもあります。それを活用して世界に通じる音楽を作り上げることは可能だと思います。それを武器に韓国の音楽にはないやり方で日本の音楽を世界に売っていくことはできると思います。

市井 なるほど、分かりました。

最後に、植田さんが自分の過去を振り返り、今日ここにいる受講者にむけて、30~40代の時にこれをしておけばよかったと思うことや、アドバイスがあればお願いします。

植田 私は転職を経験していません。同じ会社に42年間勤め続けている、今時珍しいタイプの人間です。そのため、もし一度でもレコード会社以外の職場に身を置いていたら、また違う視点を持てたかもしれないと思うことはあります。

私のキャリアでは、最初の20年間は洋楽関連の仕事に従事し、その後、邦楽部門の制作本部長を務めました。その後、経営企画担当や営業部門の取締役も経験しました。特に営業の仕事は、それまで全く経験がなく、「自分には分からない」と社長に伝えたこともありましたが、「ぜひやってほしい」と言われて約2年間取り組みました。この経験は、当時は「なぜ自分がこんな仕事を?」と思うこともありましたが、振り返ると非常に役立つものでした。

私は制作と宣伝の畑をずっと歩いてきましたので、会社内のさまざまな視点を学ぶために、積極的に部門を動いてみることや関連業務に携わることは、いろいろな意味で役に立つことだと思いました。

市井 先ほどの受講者の方の質問にも関連しますが、やりたくない仕事であっても、長期的に見るとプラスになる可能性があるということでしょうか?

植田 はい、そう思います。今の私なら、管理部門に行くのも面白かっただろうと思えます。立場が変われば見る視点も変わりますので、何事も経験してやってみることは大事だと思います。

最後に、アドバイスとしては、皆さん会社員として忙しい日々を送られていると思いますが、自分自身が健全な精神状態でいることが何よりも大切です。特に、メンタルを健康に保つことは重要です。

部門内で負荷を抱えながら働いている方も多いと思いますが、自分が心身ともに健康であることは、結果として部下や周囲の人々にも良い影響を与えると思います。シンプルなアドバイスではありますが、皆さん、どうか健やかな心と身体でいてください。

市井 今日は長いお時間お付き合いいただきありがとうございました。

- ◆VIPOアカデミー校長 市井より

-

植田社長は、新卒で入社され、経営に近いポジションを長い間経験された上で、社長になられたので、社内外を熟知し、非常に安定した経営をされている印象を受けました。様々な新しいことにチャレンジされる一方で、社員の“ダメな部分は目をつぶり得意なことにフォーカス”したり、“コミュニケーションを密に取る”や”何事も経験を。そして健全なメンタルを保つこと”など、若い世代の育成に配慮しながら、会社を成長させていることを感じました。今は音楽やアーティストの海外展開が身近なものになりつつありますので、K-POPとは違う形での日本の音楽やアーティストの海外展開の拡大を期待したいと思います。

画像・参考資料:(c) 1999-2025 Victor Entertainment, Inc. All rights reserved.

画像・参考資料:(c) 1999-2025 Victor Entertainment, Inc. All rights reserved.

- 植田勝教 Katsunori UEDA

- ビクターエンタテインメント株式会社 代表取締役社長

- 経歴:

1982年4月 日本ビクター㈱入社 ビクター音楽産業㈱ 宣伝二部

1997年8月 ビクターエンタテインメント㈱ 第二制作宣伝本部 洋楽部長

2002年3月 理事 洋楽部長

2003年6月 取締役 第二制作宣伝本部長

2008年6月 取締役 経営企画担当

2010年1月 取締役 制作本部長 兼 プロモーション統括部長

2014年4月 ㈱JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント 取締役 制作本部長

2017年6月 常務取締役 制作本部長

2019年6月 代表取締役専務 制作本部長

2021年6月 代表取締役社長

2024年4月 ビクターエンタテインメント㈱ 代表取締役社長(現任)

- 経歴:

「みんななかよく」に込められた思いと、「第二の創業」として経営に挑んだサンリオの未来とは(VIPOアカデミー「コーポレートリーダーコース」経営者講演より再構成)

「みんななかよく」に込められた思いと、「第二の創業」として経営に挑んだサンリオの未来とは(VIPOアカデミー「コーポレートリーダーコース」経営者講演より再構成) 想像力がなければ、新たな創造はできない――次世代へのバトンを繋ぐポニーキャニオン吉村社長の経営思考(VIPOアカデミー「コーポレートリーダーコース」経営者講演より再構成)

想像力がなければ、新たな創造はできない――次世代へのバトンを繋ぐポニーキャニオン吉村社長の経営思考(VIPOアカデミー「コーポレートリーダーコース」経営者講演より再構成) 会社はひとつの家族と同じ、みんなで笑顔をつくっていく―― 地方に世界に笑いを届ける吉本興業 大﨑会長の経営術(VIPOアカデミー「コーポレートリーダーコース」経営者講演より再構成)

会社はひとつの家族と同じ、みんなで笑顔をつくっていく―― 地方に世界に笑いを届ける吉本興業 大﨑会長の経営術(VIPOアカデミー「コーポレートリーダーコース」経営者講演より再構成)